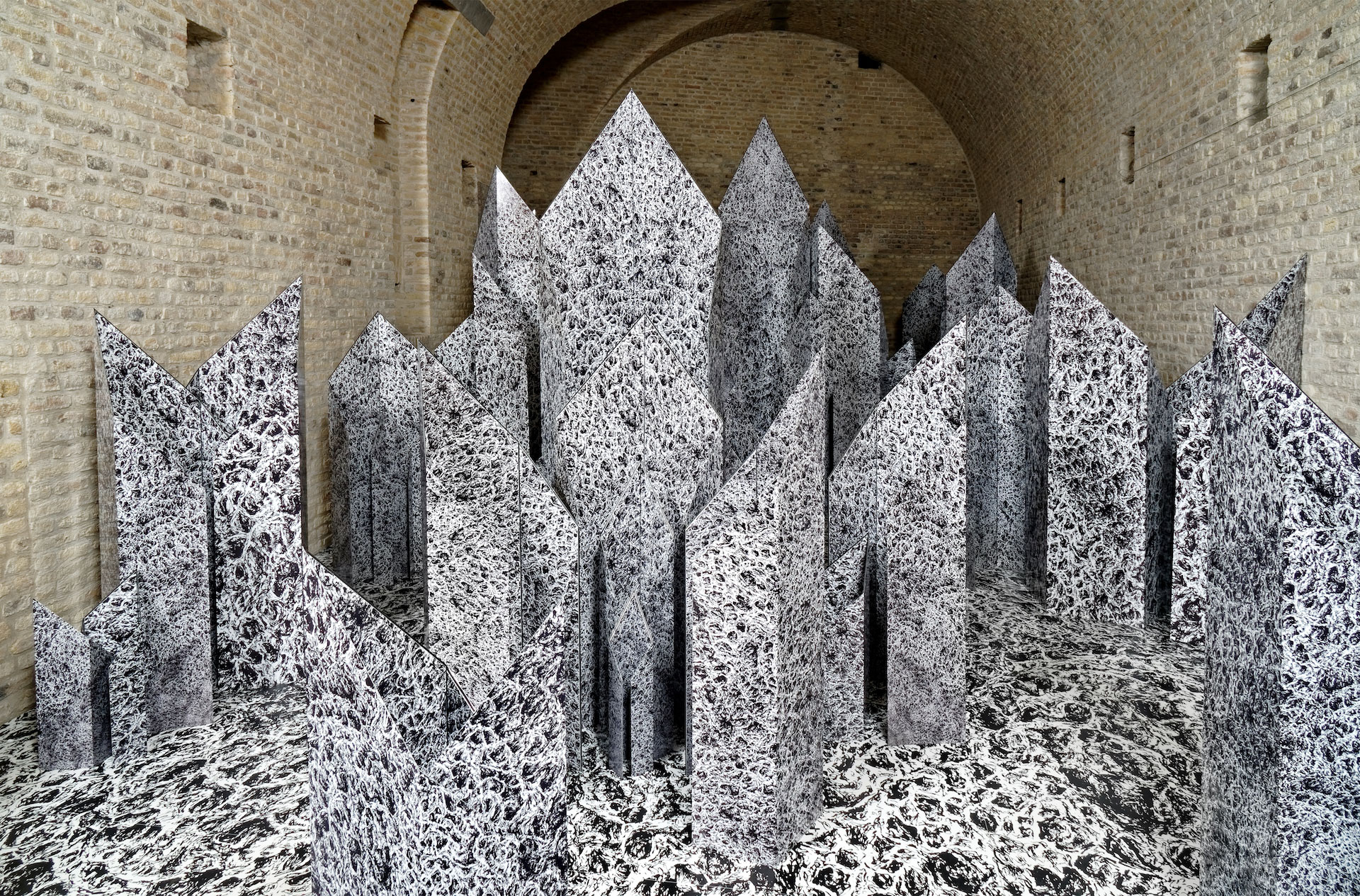

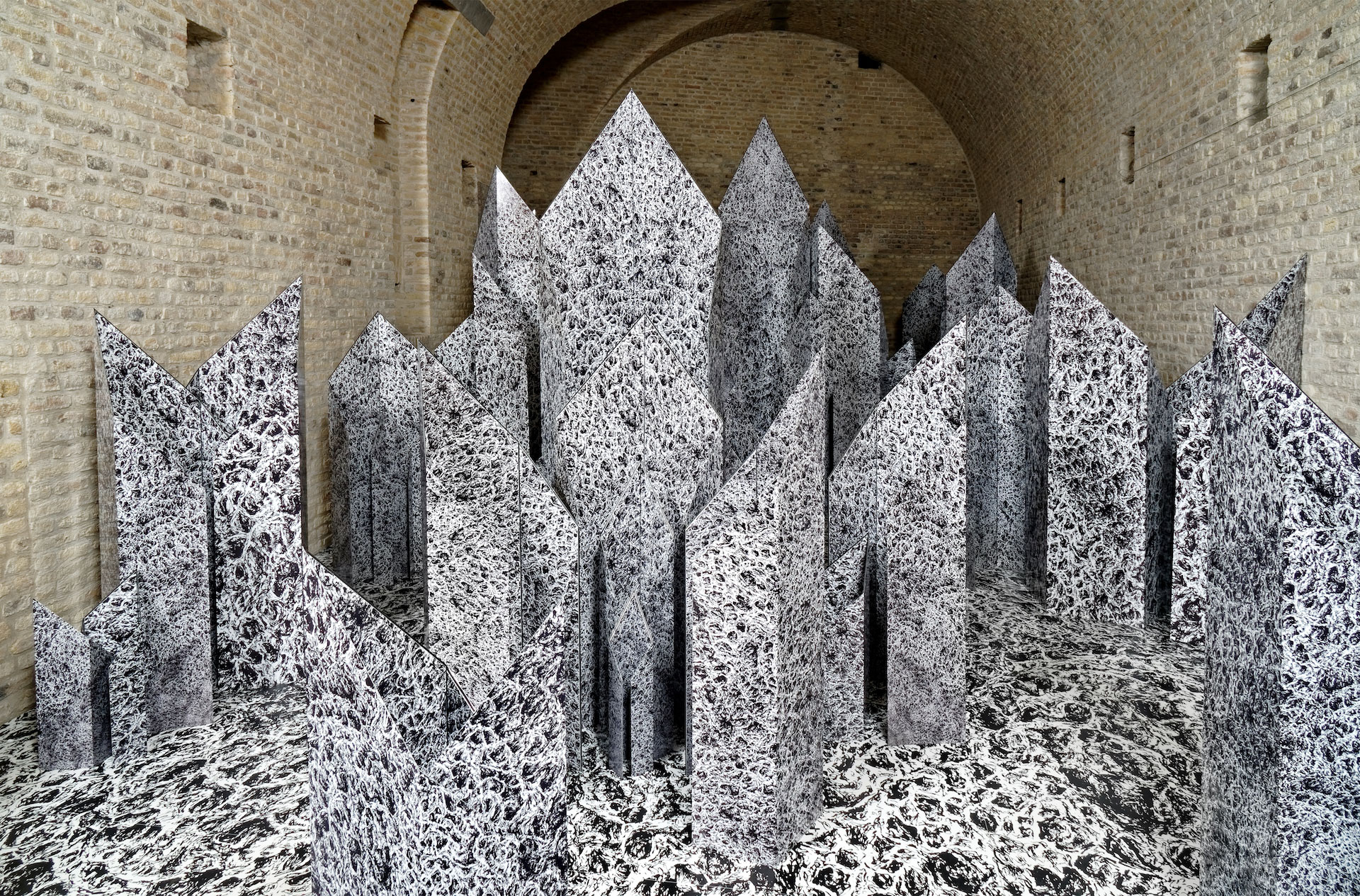

Installation, sol en PVC, modules en dibond, imprimés du dessin Oikos-Poros, dimensions variables (h. 3 m.) / Après une résidence en Islande (Fresh winds, Gardur) / Exposition Oikos-Poros, une traversée graphique, 2022, Musée du dessin et de l’estampe originale, Gravelines, sur une proposition du Frac Picardie, co-production DRAC Hauts-de-France / Collection Frac Picardie.

Virginie Caudron, catalogue d’exposition, Anaïs Lelièvre, Oikos-Poros, une traversée graphique, Une proposition du Frac Picardie, Musée du dessin et de l’estampe originale, Gravelines, Semaine 10.22 (n° 453), Analogues, 2022.

« Le Frac Picardie a proposé au musée du Dessin et de l’Estampe Originale d’accueillir une installation d’Anaïs Lelièvre, il nous a semblé pertinent de la mettre en relation avec l’univers foisonnant de Gustave Doré, créateur de mondes.

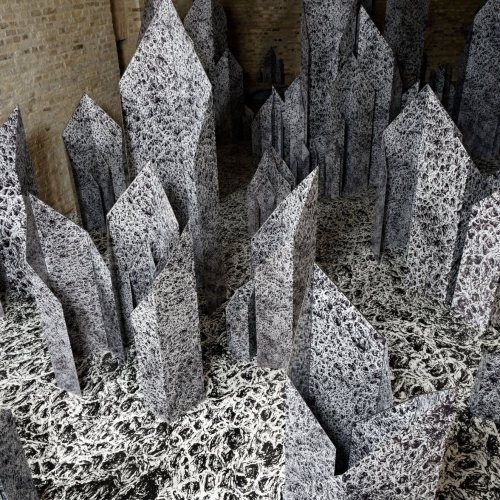

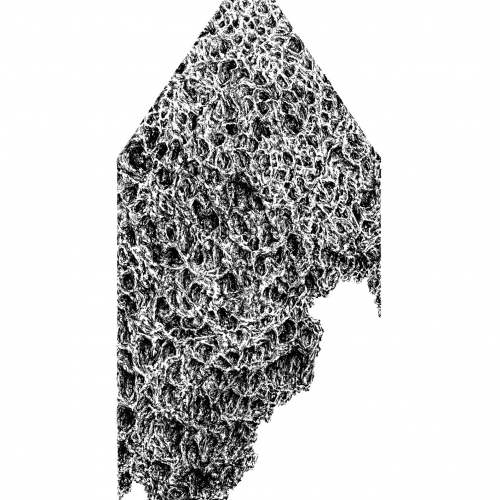

Comme Doré, Anaïs Lelièvre détient cette capacité à donner corps à des visions intérieures à partir de fragments de la réalité et à nous immerger dans un monde. À partir du microcosme qu’est le dessin d’une pierre de lave ramassée en Islande, elle construit un monde complet.

Un premier dessin devient matrice, celui de la texture de la pierre. Il est multiplié et agrandi, grâce au numérique, puis imprimé sur métal et PVC, pour construire un environnement en volume. Dans une casemate souterraine, le visiteur découvre l’installation graphique, traverse un labyrinthe aux multiples facettes, éprouve les gardes et contre gardes, les orgues basaltiques, les boucliers, les éperons, ou proues de navire. Car l’artiste a puisé ses références dans l’histoire de Gravelines, ville fortifiée ayant vécu l’épopée des grandes pêches à Islande et dans sa propre rencontre avec les paysages islandais.

« Gravelines aurait-elle un rapport avec l’Islande ? », demande Anais Lelièvre, elle-même marquée par le souvenir des paysages islandais. Circonstance heureuse, l’imaginaire collectif gravelinois s’enrichit en effet d’un rapport singulier à ce territoire, grâce au souvenir partiellement enfoui de l’aventure de la grande pêche à Islande.

De 1820 jusqu’à la première guerre mondiale, goélettes et dundées gravelinois partaient, en fin d’hiver, pour six mois de pêche à la morue dans les eaux Islandaises. Après les rudes épreuves de la pêche en haute mer, en mai, une dizaine de navires flamands faisaient halte dans la baie de Faskrudsfjord, couronnée de volcans enneigés. Là, les voiliers étaient consolidés et ravitaillés en eau douce. Les marins se réconfortaient dans le foyer qu’était pour eux la maison de famille fondée par la Société des Œuvres de Mer. »

Laurence Schmidlin, « Récits de basalte. Entretien avec Anaïs Lelièvre et Pascal Neveux », catalogue d’exposition, Anaïs Lelièvre, Oikos-Poros, une traversée graphique, Une proposition du Frac Picardie, Musée du dessin et de l’estampe originale, Gravelines, Semaine 10.22 (n° 453), Analogues, 2022.

« La nouvelle installation d’Anaïs Lelièvre, conçue sur l’invitation de Pascal Neveux, directeur du Frac Picardie à Amiens, fait corps avec l’ancienne casemate du Musée du dessin et de l’estampe originale à Gravelines, plus qu’elle n’y prend place. Elle s’intitule Oikos-Poros, d’après une terminologie empruntée à Benoît Goetz et sa Théorie des maisons. L’habitation, la surprise (2011) signifiant littéralement « habitation-passage », et a pour point de départ un dessin (décembre 2021) inspiré d’une pierre de lave prélevée à Gardur en Islande, où l’artiste a séjourné durant les hivers 2015-2016 et 2019-2020. Sa forme géométrique n’a rien d’un caillou, elle évoque une maison. Elle est en outre délibérément inachevée. À l’instar de précédents projets initiés par l’image-source d’une matière extraite d’un lieu de résidence (fruit, grain de blé, pierre de schiste, etc.), selon une démarche mise au point lors d’un séjour au Brésil en 2017, ce dessin fait office de matrice et de ressource créative : plusieurs étapes numériques de distanciation (multiplication, modification, agrandissement) permettent, d’une part, de découvrir ses potentialités matérielles et les dynamiques intérieures de sa texture, à la manière d’une pierre qui témoigne dans sa composition même des évolutions géologiques à travers le temps, et, d’autre part, de l’adapter au lieu d’intervention. « C’est par le petit que j’atteins le grand », dit Anaïs Lelièvre, en ajoutant que « saisir une pierre, c’est saisir quelque chose du paysage ». L’amplification de l’infiniment petit qui lui aussi contient le lieu, de la trame graphique qui déplace ce lieu et le rapporte à un réel concret et construit, transmet l’énergie vibratoire des traits tracés à l’encre noire selon une rythmique évoquant l’ébullition du magma. La structure poreuse de la pierre – qui résulte du refroidissement rapide de la lave – élargie à l’espace produit des sensations qui contribuent à notre désorientation. À Gravelines, les impressions sur PVC qui recouvrent le sol, le rendent mouvant. Au moyen de ce fragment de basalte, l’artiste renoue avec l’Islande, dont la ville de Faskrudsfjordur est jumelée à Gravelines, et avec ses paysages de noir et de blanc, de basalte et de neige, dans lesquels les sens sont constamment en éveil, un environnement graphique qui nous dépossède de nos certitudes. « Un dessin réalisé à la main ne suffit pas pour parler au corps », explique encore Anaïs Lelièvre, d’où le passage par l’installation qui permet de solliciter physiquement le public, de lui rendre son acuité en le poussant à être alerte. Par ailleurs, en convoquant l’Islande à dessein, l’artiste rejoue ce phénomène de stratification en mêlant plusieurs références contextuelles. Ville portuaire et fortifiée, Gravelines était, jusqu’à l’entre-deux-guerres, le point de départ de pêcheurs dits « à Islande » qui fluctuaient entre deux terres. Le sol de l’installation est un flux qui nous charrie et nous confronte à des modules de différentes tailles que l’on découvre progressivement. Ces panneaux en métal composite, imprimés avec la même structure basaltique à cavités, puis découpés et pliés, sont placés à travers l’espace, seuls ou en groupe, selon différentes configurations. Reprenant la forme en toiture du dessin originel, ils synthétisent le vocabulaire angulaire et modulaire du système de fortifications de Gravelines (solide et protecteur) et celui des maisons de tôle préfabriquées que l’on trouve sur la côte islandaise (précaires). L’éclairage à la lampe-torche, l’avancée lente vers l’inconnu, la découverte fragment après fragment de l’espace et l’impossibilité de l’appréhender d’un seul tenant défient notre perception et nous conduisent à travers les temps, les espaces, les échelles et les récits.

Laurence Schmidlin : La notion de « l’habiter » est importante dans votre travail. Comment prend-elle sens dans cette nouvelle installation ?

Anaïs Lelièvre : La question de l’« habiter » a émergé à mesure que je devenais de plus en plus mobile, voire nomade, du fait d’une pratique contextuelle. Le déplacement incessant d’un lieu à d’autres a remis en question la notion de « chez-soi » comme point de repère stabilisé, et aiguisé la nécessité de construire une autre « maison » sous un autre mode. Aussi, la ville de Gravelines m’est apparue comme l’image d’une dualité, entre ses fortifications préservées et son ouverture vers l’Islande. Cette dualité de la clôture et de l’ouverture a pris une dimension fondamentale pour énoncer une double modalité de rapport à l’espace.

LSCH : Le motif déployé sur le sol et sur les modules est tiré d’un dessin inspiré d’une pierre de lave poreuse qui me semble transmettre cette qualité de perméabilité aux fortifications, de permettre un passage vers l’ailleurs. Est-ce pour cette raison que vous avez recouru à cette pierre et à son motif ?

AL : Le travail à partir de cette pierre s’est amorcé fin 2015, lors d’une première résidence en Islande, vécue telle une première porte ouverte vers l’ailleurs. Ce fragment de lave condensait l’expérience d’une île volcanique, également trouée de toutes parts. Les céramiques de la série GLOC (2016-2019) donnent forme à cette étrange analogie d’échelles géologiques. Puis, dans la durée, un phénomène d’extraction a fait évoluer le travail des pores de la pierre à une modalité de l’espace qui est celle de la porosité. Lorsqu’on descend dans la casemate, on passe par un trou qui ouvre sur un monde clos, c’est-à-dire qu’à travers ces petits pores dessinés sur des parois repliées/dépliées, se rejoue quelque chose de cette dualité que l’on vit à plus grande échelle dans ce lieu, et encore à une autre échelle dans la ville.

Pascal Neveux : Est-ce qu’il n’y a pas aussi une véritable complicité entre habiter un territoire et habiter une histoire, un récit qui est justement sous-jacent à Gravelines et à l’Islande, une forme de mise en écriture d’une histoire passée et disparue qui est transcendée par votre pratique du dessin et qui se donne à voir dans cette installation ?

AL : Puiser dans ces histoires de pêcheurs qui voguaient vers l’inconnu, entre deux maisons (leur maison familiale qui incarne la stabilité à Gravelines, et cette potentielle maison-hospice à Faskrudsfjordur), c’est tenter de se projeter – d’une projection impossible –, dans la manière dont ils pouvaient habiter dans une instabilité, dans un entre-deux lieux. L’installation Oikos-Poros, par ses flux graphiques, prend en charge des strates historiques dont la charge l’excède ; cette recherche et ce dépassement historiques sont ce qui la met en mouvement, les modules-maisons pouvant être réaménagés, redéplacés, repensés indéfiniment, telle une écriture mouvante dans l’espace. « Habiter une histoire » relève aussi d’un dialogue avec le lieu d’exposition, tant ici la casemate, partiellement en ruine, convoque également l’histoire des guerres de territoires, des frontières en évolution.

LSCH : Il y a une dimension narrative dans cette installation, qui me semble nouvelle dans votre travail, notamment en raison de l’obscurité qui évoque l’inquiétude des pêcheurs qui traversaient l’océan en pleine nuit ou encore le tour de garde des fortifications, et ne serait-ce que par l’idée de placer les visiteuses et les visiteurs, qui s’éclairent au moyen d’une lampe-torche, dans le rôle d’exploratrices et d’explorateurs.

AL : La configuration du lieu, s’amorçant par un tunnel souterrain, appelle à une traversée. Cette progression spatiale et l’écho à des fonds historiques ne sont pour autant narration car on ne saurait nommer ce qui s’y joue. Contre toute attente, le descendant d’un pêcheur à Islande me répéta que son père ne lui parlait pas de la pêche à Islande, qu’on n’en parlait pas. L’histoire présente un manque dans son récit, et ce « trou noir » langagier fut un stimulus.

PN : Il y a une double expérience qui se joue aussi avec l’histoire de ce musée installé au cœur des fortifications de la ville. Il y est autant question de protection, d’abris, de replis que d’ouverture sur le monde, sur le lointain. Un ailleurs dont il n’existe plus de témoignages directs, très peu d’archives et une mémoire presque étouffée révélée par des micro-histoires à travers cette installation. Un sentiment d’étrangeté et de mystère nourrit ce lieu et cette installation, qui fait écho aux campagnes de pêche de plusieurs mois, aux sillons des bateaux, aux flux et reflux de ces incessants voyages au long cours entre ce port de pêche de Gravelines et cette terre promise nourricière. Autant de lignes de fuites, qui dessinent une cartographie qui se réinvente au rythme des itinéraires empruntés par les bateaux de pêche et des souvenirs de marins.

AL : L’installation prend en charge non seulement le lieu immédiat de la casemate, mais aussi plusieurs cercles de résonnance, dans une porosité qui s’élabore entre les lieux et les temps.

PN : Et c’est une expérience physique à laquelle se livrent les visiteuses et les visiteurs puisqu’il y a un vrai cheminement entre la ville – on franchit d’un seul coup un pont-levis, les fortifications, et une fois celles-ci franchies, on doit encore circuler jusqu’à la casemate, puis pénétrer dans un couloir jusqu’à l’installation. On est entouré de fortifications, le paysage environnant de la ville disparaît, puis on entre ensuite au cœur de ces fortifications. Cette expérience singulière est celle d’une mise en condition originale de la visiteuse ou du visiteur qui, avec sa lampe torche, va franchir différents seuils lui permettant d’accéder au cœur névralgique de la casemate, pour s’y perdre et s’y promener tout à la fois, dessinant de nouveaux itinéraires dont les traces invisibles viennent se confondre et s’ajouter aux méandres dessinés que vous proposez.

AL : L’expérience de l’installation est en effet beaucoup plus globale, elle inclut le passage par la ville fortifiée à laquelle elle fait référence en réduction, par ces micro-architectures modulaires qui semblent traversées de flux.

LSCH : D’autant plus que l’on accède ensuite à la casemate sans nécessairement avoir connaissance de toutes les références conceptuelles, visuelles et contextuelles derrière cette installation. Il me semble que c’est d’abord l’expérience du lieu – par sa présence, par son corps, par sa perception – et la sensation de flux qui transmettent, sur le plan sensoriel, une partie de ces références.

AL : Cette configuration spatiale inhabituelle modifie la manière dont on se déplace et dont on s’ancre, elle aiguise la façon de poser son pied sur le sol, comme lors de marches éprouvées sur des glaciers et paysages volcaniques. C’est là la première chose qui est en recherche dans les installations, ce vacillement du corps dans l’espace. Lors du montage, quand je déplace les modules, ils sont comme des danseurs, ils ont un rapport au corps très fort. L’espace est généré de cette manière-là, et le positionnement des modules garde trace de ces interactions.

LSCH : Dans les années 1960, moment où le dessin connaît une forte expansion dans l’espace, il est le résultat d’une action et le plus souvent d’un rapport direct avec le corps qui l’exécute et qui le déploie sur une surface. Dans votre cas, le dessin dans sa forme tridimensionnelle ne relève pas d’un tel processus. Ses différents traitements numériques lui confèrent une forme d’artificialité dans sa matérialité, qui plus est par contraste avec la brique de sable de la casemate. Le support est lui aussi lisse alors que vous labourez presque le papier à chaque trait lorsque vous dessinez. Comment comprendre ce recours au numérique ?

AL : Le passage à l’installation par le numérique est à la fois une recherche de distanciation du jet immédiat du dessin qui touche à un ancrage d’expérience, et le déploiement d’une dynamique contenue dans le dessin ; d’où le principe de dessin-matrice qui peut continuer à générer des formes.

PN : Pourrait-on dire que le numérique vous permet d’ouvrir de nouvelles cartographies sans fin, avec un horizon toujours plus lointain, qui permet d’investir et de s’adapter à des espaces très différents ?

AL : Le numérique me permet en effet de déployer un dessin à tel endroit et encore ailleurs, de telle sorte que la ligne devient transversale entre plusieurs lieux.

LSCH : Est-ce que d’une certaine façon le dessin-source, qui est d’abord l’archive d’un matériau, contient des mémoires inconnues – comme ici celle de la relation de la population locale à l’Islande à travers le récit de pêcheurs – auxquelles vous cherchez à accéder par son activation et sa relation à un lieu ?

AL : Cela me fait penser aux premiers découvreurs de cette casemate, semi-effondrée, qui entraient dans une première ouverture ; derrière les ruines, il y avait d’autres choses à découvrir. Le dessin de la pierre de lave a pour origine l’expérience des volcans, et un volcan, c’est un trou, qui en même temps fait signe en étant lié au fond du monde, comme l’explore Jules Verne. Ce dessin, au stylo pointu, est d’abord un rapport à une surface, il cherche à la percuter, à la creuser. Le déploiement en volume est une façon d’aller outre la surface, comme de chercher à passer le seuil des volcans. Les pores de la pierre sont générés par le phénomène d’ébullition de la lave et on n’en a plus qu’une trace sous la forme d’un creux, d’un vide. Le dessin viendrait ainsi en effet creuser une dimension de l’ordre de l’immémoriel.

PN : Il me semble que le dessin vient également s’incruster dans l’espace de la casemate comme la mémoire dessinée de flux vitaux, de coulées de lave, qui témoignent de la construction et de l’élévation des paysages islandais. Ce dessin numérique exponentiel qui se déploie dans toute sa monumentalité horizontale et verticale nous entraine dans des méandres telluriques, des circulations, des flux imaginaires qu’il faut arriver à canaliser et à connecter entre eux dans une activité matricielle qui s’apparente à un organisme vivant.

AL : Afin de maintenir ces flux en acte, et d’inviter à un redéplacement incessant autour de l’exposition, il y eut le désir que l’installation reste évolutive, et de poursuivre la recherche de manière parallèle avec une eau-forte, telle une forme-synthèse, produite au musée de Gravelines ; un livre d’artiste chez Friville éditions, à partir des documents qui ont fondé l’installation ; et une vitrine au Frac Picardie qui en présente les prémices ainsi qu’une mise en regard avec huit dessins de Sol LeWitt (Isometric Figure Drawing, 1983) de la collection du FRAC Picardie.

PN : Ce dispositif instruit des dialogues féconds entre votre démarche et les recherches conceptuelles de Sol LeWitt dont « les figures isométriques – le cube et ses variations, le parallélogramme, la pyramide, etc – sont un défi apparent à la planéité affirmée car à la limite de l’illusionnisme. Or, ainsi qu’il l’exprime lui-même, Sol Lewitt ne fait « que passer de la forme plane à la forme tridimensionnelle aplanie ».

AL : Cette oscillation des plans ouvre à une déclinaison des formes. Et c’est aussi ce qui a lieu entre chaque dessin de cette série, comme entre chaque module diversement placé, qui exprime dans cet espacement, à l’endroit du vide, une mobilité expérimentale, une aventure de l’incertain. »