Installation, modules en PVC forex imprimé du dessin Schiste argileux (Sion) / Rassemblement de toute la série d’installation modulaires Stratum 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec l’ajout d’une nouvelle partie, Stratum 9 / Exposition Anaïs Lelièvre, expérience d’espaces, Chapelle de la Visitation - espace d’art contemporain, Thonon-les-Bains, commissariat Philippe Piguet / Lien vidéo.

Lieu de rassemblement, La Chapelle de la Visitation réunit pour la première fois toutes les installations modulaires Stratum. Cette série dérive d’une pierre de schiste, trouvée de l’autre côté du Lac Léman lors de marches dans le Valais en 2018. Telle une strate supplémentaire, une nouvelle partie fut créée en observant les photos des échaudages dans la Chapelle lors de son chantier de réhabilitation, donnant forme à une fascination pour les processus de transformation, entre construction et fragilité. Des chemins s’ouvrent dans l’installation, réactivant les chemins parcourus dans ces montagnes du Valais, et le cheminement de la démarche, transitant par plusieurs lieux de résidence, avant d’arriver ici. Le paysage offert à la traversée est donc stratifié, composite, ambigu et déroutant. Tout en suivant les tracés nets des chemins comme des repères, le mouvement de la marche est désorienté par les multiples flux graphiques qui parcourent cet espace.

Philippe Piguet, Anaïs Lelièvre, expériences d’espaces, Chapelle de la Visitation, Thonon-les-Bains, Arles, Analogues, Semaine 25.21, 2021.

« L’exposition que consacre la Chapelle de la Visitation à Anaïs Lelièvre s’inscrit dans le cadre de la programmation de la saison 2020-2021 placée sous l’intitulé générique Penser le paysage. Si la marche est à la source du travail de l’artiste, son œuvre se nourrit de toutes les « expériences d’espaces » qu’elle fait d’une résidence à l’autre. Les paysages traversés la conduisent à la prise de conscience des changements d’états de la nature et à une réflexion sur la place de notre corps dans l’espace. Ses installations sont comme une invitation à un voyage intérieur, entre architecture et nature, une façon singulière et sensible d’habiter l’espace.

Publié en 1974, l’ouvrage de Georges Perec intitulé Espèces d’espaces, comporte en forme de « Prière d’insérer » un feuillet mobile, ordinairement destiné par l’éditeur à la presse, parfois repris en quatrième de couverture, présentant le texte que le lecteur s’apprête à lire. Comme l’a fait remarquer l’un de ses exégètes, parce qu’elle est volante, cette feuille « peut prendre sa place n’importe où dans le livre. D’emblée, une mise en question de l’espace immuable et intangible, au sein même de l’objet-livre, est soulevée, illustrant le propos que développera Perec dans l’ensemble de son essai. » Non seulement l’exposition d’Anaïs Lelièvre doit son titre à cet auteur mais les premières lignes de ce prière d’insérer ne sont pas sans faire écho à la démarche de l’artiste : « L’espace de notre vie - poursuit l’écrivain - n’est ni construit, ni infini, ni homogène, ni isotrope. Mais sait-on précisément où il se brise, où il se courbe, où il se déconnecte et où il se rassemble ? On sent confusément des fissures, des hiatus, des points de friction, on a parfois la vague impression que ça se coince quelque part, ou que ça éclate, ou que ça se cogne. Nous cherchons rarement à en savoir davantage et le plus souvent nous passons d’un endroit à l’autre, d’un espace à l’autre sans songer à mesurer, à prendre en charge, à prendre en compte ces laps d’espace. » A l’instar de cet auteur, Anaïs Lelièvre développe dans son travail toute une réflexion sur l’espace, sur sa nature et la perception qu’on en a. Qu’est-ce que l’espace par rapport à soi, par rapport aux autres et par rapport au monde ? Par où sa démarche se distingue, c’est le mode opératoire qu’elle a mis en œuvre et par lequel elle mène ses propres expériences d’espaces.

Ce qui motive fondamentalement la démarche de l’artiste, c’est cette naturelle disposition chez elle à vouloir sortir de la force de l’habitude - d’un « habiter identifié », comme elle dit -, de sorte à bouleverser et remettre en question tout usage perceptif récurrent. A cette fin, elle pratique volontiers le mode de la résidence d’artiste, lequel l’entraîne à vivre toutes sortes de confrontations géographiques, historiques, humaines et culturelles avec lesquelles elle s’oblige à composer. En quête d’origine, dans un rapport proprement existentiel avec la nature, Anaïs Lelièvre privilégie sites et situations, territoires et paysages primordiaux au cœur desquels elle est assurée de se confronter à la chaîne mémorielle du vivant. En cela, la marche occupe une place de tout premier plan dans le processus même de sa création, l’ayant amenée ici et là, par monts, par vaux et par-delà les frontières, à poser son regard sur les mondes tant minéral que végétal pour tenter d’en appréhender le secret de leur constitution. Nomade, l’artiste n’a de cesse de voyager d’une contrée à l’autre, d’Audierne à Port-de-Bouc, de Gardur en Islande à Sion en Suisse, de la Grèce au Canada, de la Chine au Brésil, etc.

Au gré de ses résidences, Anaïs Lelièvre a développé sa démarche à l’aune d’une réflexion duelle sur la place de notre corps dans l’espace et la prise de conscience des changements d’état de la nature. Des éléments récoltés au fur et à mesure de ses déambulations – pierre de lave, fruit d’atemoia, géode cristalline, cristaux de silice, pierre cargneule… -, elle a réalisé différents dessins, déterminant comme un catalogue de possibles motifs. Certains sont reproduits en nombre via la photocopie, à des échelles allant du macro au micro, et lui servent de matrices graphiques à la mise en forme tantôt d’installations, tantôt de sculptures. Il y va alors de protocoles qui en appellent aussi bien au collage qu’à l’impression selon les situations et l’évolution du travail. Dans tous les cas, Anaïs Lelièvre en fait un usage extrêmement précis, jouant de la qualité plastique des images agrandies ou réduites, composant avec la découpe des linéaments qui les constituent, toujours soucieuse de restituer visuellement la genèse de l’objet dont elle s’est saisi.

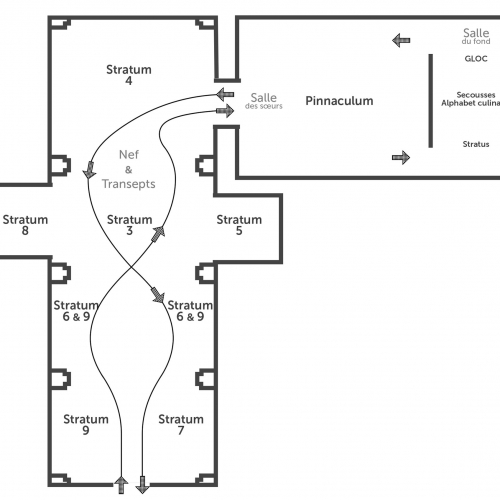

A Thonon-les-Bains, l’artiste a conçu son exposition comme un parcours synthétique à la découverte et à la réflexion de son œuvre. Elle a tout d’abord choisi de mettre en jeu les différentes versions d’une installation intitulée Stratum – conçue à l’appui d’un dessin de pierre de schiste argileux ramassée lors de sa résidence à Sion - qu’elle a réalisées au cours de ces dernières années en les rassemblant en un agencement inédit dans la nef de la chapelle. De la sorte, elle en constitue une nouvelle et neuvième formulation invitant les visiteurs à la traverser, pour la vivre du dedans. Les structures en PVC forex sur lesquelles ont été imprimées l’image du dessin de référence se dressent et se déploient ainsi dans l’espace pour configurer un site aux allures du fameux Cabinet logologique de Dubuffet, parcouru d’une écriture méandreuse. Un lieu innommable, tout à la fois organique, architecturé et minéral. Sitôt qu’il y pénètre, un double ressenti envahit dès lors le promeneur : celui d’un débordement physique, tout d’abord ; d’une perte de repères, ensuite. L’expérience est tour à tour spatiale, sensible, mémorielle, voire psychique, pour ce qu’elle nous renvoie à un temps autre, indicible. Quelque chose d’un chavirement possible, sinon d’une déstabilisation du corps est à l’œuvre dans ce type de propositions tel qu’Anaïs Lelièvre les imagine. Elle revendique même à ce propos le fait de créer des « installations instables ».

Paradoxe - pourrait-on penser – à la découverte dans la salle dite des Sœurs de son Pinnaculum, conçu en écho à l’architecture Musée des Augustins de Toulouse et constitué d’un ensemble de 91 modules géométriques. Suggérant un paysage d’archi-écritures, les éléments qui le composent sont également imprimés sur PVC d’un dessin figurant des Racines de faux cyprès coupées. Comme il plaît toujours à l’artiste de décliner son travail, Pinnaculum a connu plusieurs formes de présentation. Dans son exposition thononaise, elle en propose un nouveau regroupement qui instruit un autre mode d’appréhension tant de l’espace de monstration que de l’œuvre elle-même. Comme si, en mettant en exergue son potentiel infini de combinaisons, elle voulait souligner la dynamique vitale intrinsèque à l’œuvre. Une dynamique augmentée, d’une part, par le fait que les lignes du dessin se poursuivent d’un module à l’autre, créant comme un flux en surface ; de l’autre, par le relief même de l’ensemble résultant des différentes dimensions de chaque module.

Comme une remontée dans le temps, la dernière salle de l’exposition rassemble dans des vitrines quelques pièces qui pourraient s’apparenter à des témoins archéologiques. Le choix de pierres et de céramiques que l’on y trouve notamment permet de prendre une autre mesure de la démarche de l’artiste, celle qui la détermine à l’ordre de la main. Allusion y est faite à ces promenades dans la nature d’où elle rapporte ses trésors et dont elle s’applique via le dessin et la photocopie à nous faire découvrir leur genèse, le graphisme de leur structure, non à l’instar d’un scientifique qui en ferait l’inventaire mais à travers son regard d’artiste et par le biais de gestes tels que l’écriture, le recouvrement ou le creusement de la matière.

C’est que celle-ci est la clef de voûte de toute son œuvre et la façon qu’elle a de la mettre en jeu dans son travail devient l’élément fondateur des espaces qu’elle s’invente. Des espaces qui sont à expérimenter pour mieux les habiter. Ce faisant, l’art d’Anaïs Lelièvre est requis par une pensée du paysage qui replace la figure humaine dans son rapport existentiel à la nature en son état premier, dans un en-deçà du langage. »

Par sa reproduction numérique avec des rétrécissements et agrandissements progressifs, un dessin-source, de petit format, est réactivé pour déployer une multiplicité d’espaces. Tracé par couches successives (au crayon puis au stylo fin puis épais), Schiste argileux (Sion) figure les strates d’une pierre de schiste arrachée d’un mur en bordure de Sion lors d’une résidence en Suisse. Ramassant différents niveaux d’échelle, l’exploration du Valais fut autant marquée par la marche sur le sol instable des glaciers et la documentation sur le risque sismique local lié aux failles des plaques tectoniques.

Mis en place dans ce contexte, Stratum 1 recouvrait la totalité de l’atelier de strates de bois puis de papier imprimé jusqu’à tendre à un effritement de l’espace architectural. Tel l’arrachement d’un fragment de Stratum 1, Stratum 2 en fut la version réduite adaptée à l’espace d’un angle. Stratum 3 est issu de la rencontre de Saint-Lô, ville bâtie avec du schiste sur une colline de schiste, dont les remparts de schiste résistèrent à la destruction massive de la guerre. Elle fut reconstruite par réemplois couverts de béton qui dorénavant se fissure en plusieurs lieux, et selon des agencements complexes de plans rythmant son urbanisme (ravivant dans ma mémoire certains principes formels de la ville médiévale de Sion). Pour aborder cette transversalité des contextes et la persistance du schiste basculant de la friabilité à la construction, le dessin Schiste argileux (Sion) fut remis en jeu, évoluant d’une installation éphémère de papier à une installation modulaire en PVC. Les formes découpées furent puisées dans l’architecture de Saint-Lô, mais évoquèrent in fine les reliefs montagneux et glacés du Valais, les paysages noirs et blancs des volcans enneigés d’Islande, les germes cristallins de l’installation Cristal produite au retour d’une résidence au Brésil, les pinacles de l’installation modulaire Pinnaculum à Toulouse puis Cahors, les maisons basculées dans l’installation Cargneule sur le territoire sismique de Sospel… Entre Stratum 1 et Stratum 3, le fil de recherches sur le “chantier”, croisant archéologie et construction, a émergé de la découverte du quartier Atlantis à Massy, puis s’est développé en un parcours articulant plusieurs résidences et expositions à Port-de-Bouc, Cahors et Loupian.

Tel un quatrième temps de ce parcours nommé Chantiers, Stratum 4 intègre dans son dispositif ce phénomène de résidences, marches et contextes qui se stratifient dans la lenteur souterraine d’une démarche : des strates qui, plutôt qu’elles se succèdent selon un axe chronologique, se croisent tels des pans enchâssés, imbriqués, qui se traversent les uns les autres et brouillent les repères entre le proche et le lointain, le même et le distinct. Les formes tranchées et encastrées sont issues de tous ces lieux traversés en résidences, réactivés dans un processus mémoriel. Si les premiers modules découpés faisaient chacun distinctement référence à un contexte identifié (par exemple les pinacles du cloître du Musée des Augustins à Toulouse), peu à peu d’une intention de forme résultaient d’autres évocations (comme l’effet cristallin des maisons basculées, reliant étrangement Sospel et le Brésil), jusqu’à ce que ces ambiguïtés deviennent jeu, faisant se mêler plusieurs références devenant indiscernables dans le flux de la découpe. De l’inventaire ou collection au terrain de jeu, entre fouille archéologique et fragments prospectifs, les chutes résiduelles furent récupérées pour construire d’autres modules, générant de nouvelles formes, issues en négatif des premières.

Cette modalité de fabrication, qui émergea au fil du processus, réactualise l’expérience des architectures précaires rencontrées au Brésil et des tas de matériaux de constructions en cours ou inachevées, si nombreux sur les trottoirs qu’ils marquaient le paysage urbain et réorientaient la manière de marcher. Les références glissent des formes dessinées aux modalités, modes d’existence, rapports dynamiques, rejoués dans la poïétique globale de l’installation. Le “chantier”, qui ne parvenait à bien se formaliser en une figure découpée, est finalement celui du processus inachevable de sa propre tentative. Les formes des modules cherchant à l’évoquer pourront encore être retaillées autrement. Entre stratification archéologique et construction architecturale, le chantier réside dans le dispositif d’ensemble, à la fois rétrospectif et évolutif. L’installation fut bâtie au retour d’une seconde résidence en Islande, où l’attention se focalisa sur les étranges imbrications de maisons préfabriquées, venues d’ici ou d’ailleurs pour l’urgence de relogement lors d’éruption, et qui composaient de feuilles de tôle un village entier.

Cette installation, sorte de boîte d’archives devenant telle une valise, est amenée à vivre elle-même le nomadisme qu’elle documente. Les modules, désemboîtés, transportés à plat, se redéploieront autrement lors de prochaines installations en d’autres lieux. Au fil de résidences à suivre, de nouvelles formes seront produites, et celles existantes pourront être réagencées, réduites ou augmentées en nombre, voire recoupées et réassemblées en d’autres compositions transitoires. Étendu en un espace modulaire, le dessin y est activé comme flux, non tant tracé cartographique du déplacement d’une marche linéaire ou erratique, mais flux traversant toutes les marches effectuées et à venir, et qui en traverse les strates historiques. Tel un labyrinthe non seulement spatial mais temporel, et qui resterait fluctuant, cette version provisoire est appelée à se reconfigurer à chaque apport d’une nouvelle strate contextuelle. Cette installation passagère et pérenne est une maison-montagne, à la fois marche et habitation.