Elsa Bachelard

Jean-Charles Hameau

Philippe Piguet

Anna Olszewska

Philippe Piguet

Pauline Lisowski

Claudine Roméo

Claudine Roméo

Elsa Bachelard

Jean-Charles Hameau

Philippe Piguet

Anna Olszewska

Philippe Piguet

Pauline Lisowski

Claudine Roméo

Claudine Roméo

Jean-Charles Hameau (directeur du Musée national Adrien Dubouché, Limoges), “Les failles qui parlent, la céramique d’Anaïs Lelièvre” (extraits), Revue de la céramique et du verre, n°266, janvier-février 2026, p. 86.

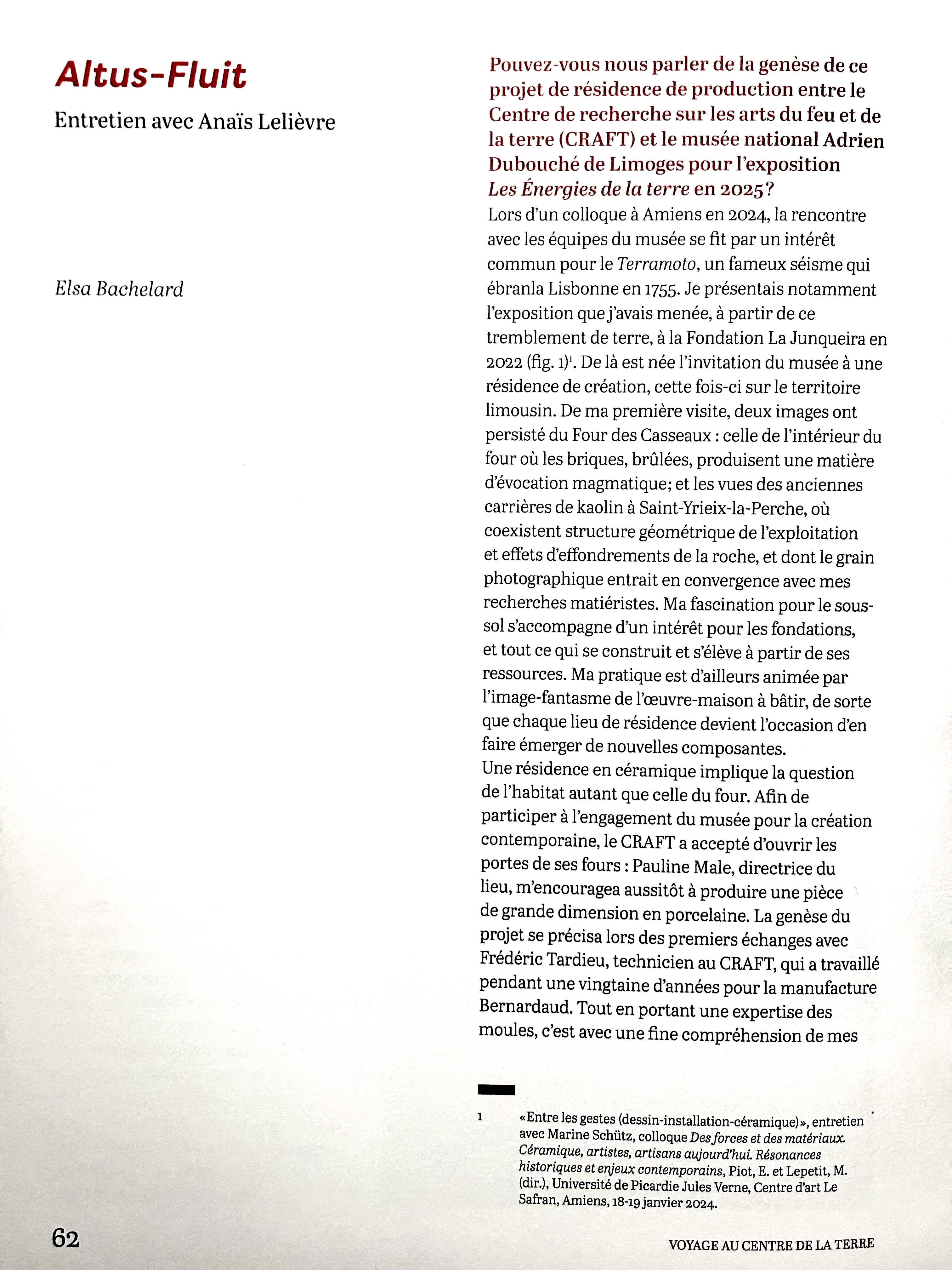

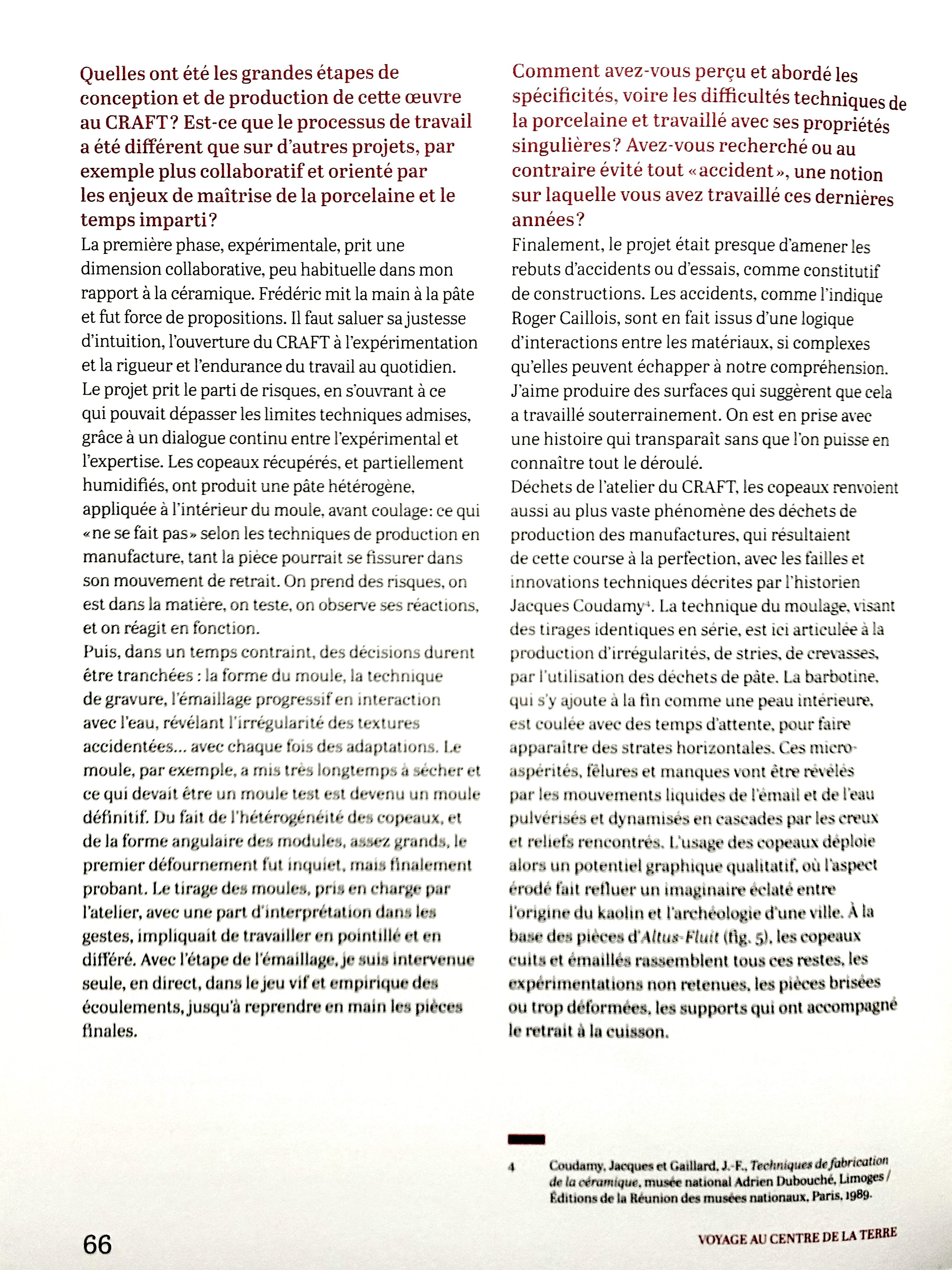

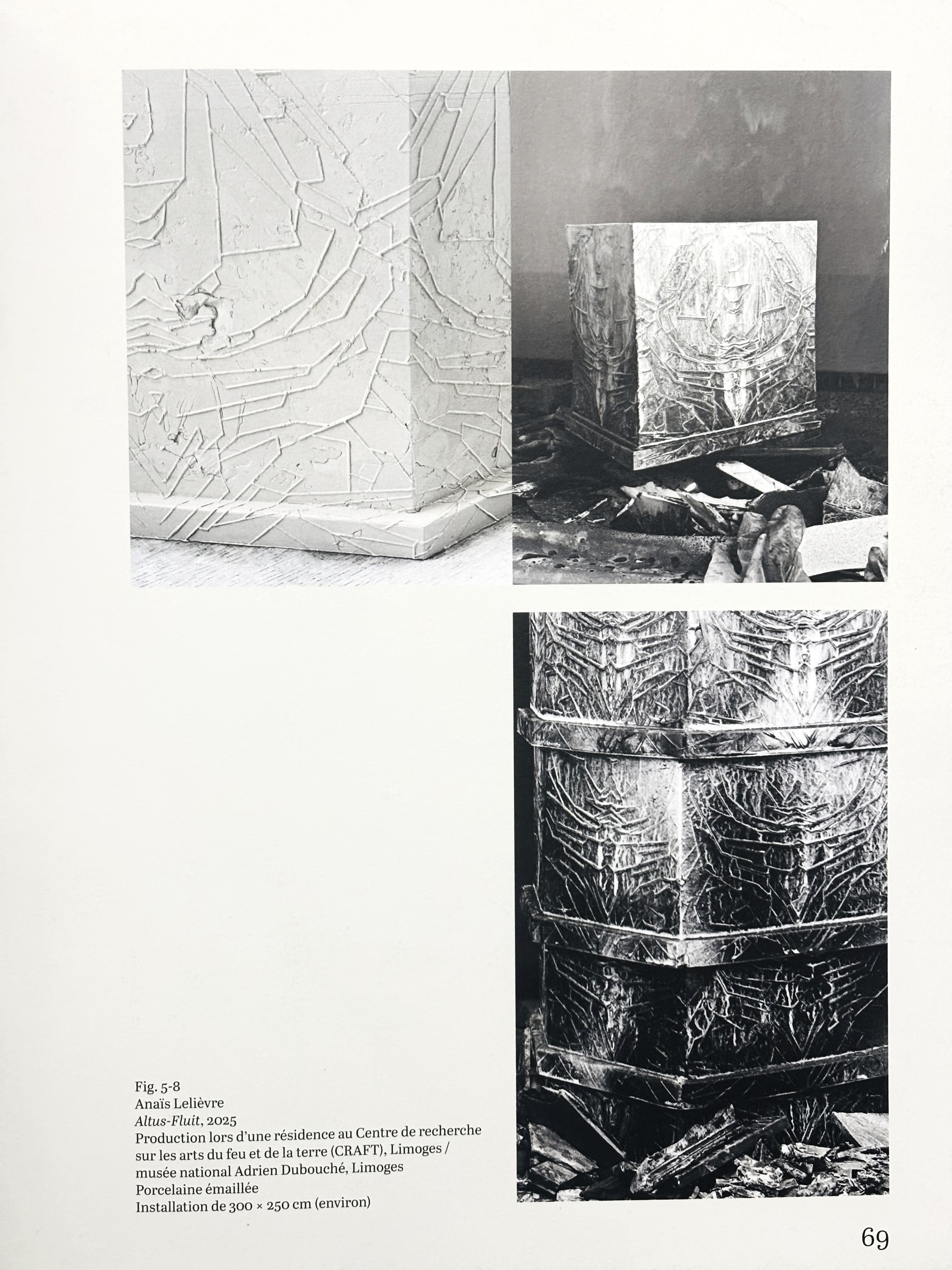

Entretien avec Elsa Bachelard (conservatrice au Musée national Adrien Dubouché, Limoges), “Altus-Fluit”, catalogue de l’exposition Les énergies de la terre, Musée national Adrien Dubouché, Limoges, 2025-2026 - éditions Silvana, Milan, 2025.

Jean-Charles Hameau (directeur du Musée national Adrien Dubouché, Limoges), “Les failles qui parlent, la céramique d’Anaïs Lelièvre”, catalogue Anaïs Lelièvre, Littera/Terra, Arles, éditions Immédiats, 2024. Exposition Anaïs Lelièvre, Fluctuat, Musée départemental de la Céramique, Lezoux, 2024.

Anaïs Lelièvre se laisse traverser par le paysage et par ce qui émane de la matière minérale. Elle se rend disponible aux signes qui révèlent, comme elle le dit, qu’« en dessous ça travaille ». Sa sensibilité à la nature, et particulièrement aux espaces hostiles produits par les convulsions telluriques, s’aiguise à l’occasion de nombreux voyages notamment en Islande où elle se rend en 2015 et en 2019 : les contrastes entre la neige et la noirceur basaltique de cette île qui s’apparente à une immense pierre de lave font alors naître chez elle une sensation de perte de repère ; ils nourrissent depuis ses dessins et ses installations. Au-delà de cet effet d’optique saisissant, la puissance du sous-sol rendue manifeste à la surface de la croûte terrestre oriente le regard de l’artiste vers le minéral qu’elle expérimente à travers la céramique, après cette première résidence en Islande. Son besoin d’entrer physiquement en contact avec l’histoire géologique la guide ainsi vers de nombreux sites spectaculaires tels que le massif du Vercors, les grottes de Thaïs (Drôme) et de Choranche (Isère), les carrières de Roure et de Pouzzolanes des Dômes (Puy-de-Dôme), la pointe de Séhar (Côtes-d’Armor), le glacier d’Aletsch (Valais, Suisse) ou encore le désert d’Al-Ula (Arabie saoudite). En 2022, une résidence à La Junqueira (Lisbonne) fut par ailleurs l’occasion pour Anaïs Lelièvre de développer un travail autour de Terramoto, un des plus forts séismes enregistrés en Europe qui bouleversa le rapport philosophique et esthétique à la nature dans la pensée occidentale après avoir ravagé la capitale portugaise en 1755.

La faille de Limagne

La résidence réalisée par Anaïs Lelièvre fin 2023 au musée de la Céramique de Lezoux procède elle aussi de sa passion pour les sites géologiques exceptionnels, en l’occurrence la chaîne des Puys-faille de Limagne inscrite en 2018 sur la liste des sites naturels du patrimoine mondial de l’Unesco en tant que « haut lieu tectonique » [1]. Situé au nord du Massif central, ce territoire a la particularité de permettre d’observer dans un périmètre relativement restreint toutes les étapes de la formation d’un rift. La fissure qui ouvrit la croûte continentale il y a 35 millions d’années se lit lorsque, ayant traversé la chaîne des Puys, on amorce une descente abrupte vers une plaine encore chargée des sédiments qui s’y déposèrent au fil du temps et qui rappellent la présence de l’eau qui jadis y ruissela. Par ailleurs, les nombreux volcans signalent l’émergence du magma profond et le soulèvement généralisé de la surface qui suivit l’ouverture de la faille [2]. Le paysage auvergnat est ainsi en lui-même une sorte de modèle réduit particulièrement lisible, permettant de comprendre, à l’échelle d’une région, un phénomène planétaire. Aussi, brisure et liquéfaction dessinèrent l’axe qui orienta toute la recherche contextuelle et plastique de cette résidence. De retour à l’atelier, la céramique offre une autre voie d’accès, en accéléré, à la connaissance d’un territoire, et c’est précisément sur cette ligne de crête, entre exploration et expérimentation, que la démarche d’Anaïs Lelièvre prend tout son sens. La proximité qu’elle identifie et qu’elle affectionne entre le travail de la nature et celui du céramiste correspond d’ailleurs à la métaphore filée par le géographe, écrivain, anarchiste et écologiste Élisée Reclus dans son livre Histoire d’une montagne : « Pris en son ensemble, le mont est un immense laboratoire naturel, où toutes les forces physiques et chimiques sont à l’œuvre, se servant, pour accomplir leur travail, de cet agent souverain que l’homme n’a pas à sa disposition, le temps [3]. »

Mettre à l’épreuve des fragments de paysage

Loin de s’en tenir à une contemplation de la nature, fût-elle inspirante, Anaïs Lelièvre accorde dans son travail une grande importance aux échanges avec les scientifiques et à la compréhension des transformations tant à l’échelle microscopique que macroscopique. Sa résidence à Lezoux fut ainsi émaillée d’échanges avec le géologue Charley Merciecca ainsi qu’avec les chercheurs de l’Observatoire de Lyon (où elle est en résidence cette même année) autour des particularités des minéraux qui caractérisent le Massif central et la plaine Limagne. De même, l’histoire archéologique de Lezoux, marquée par la production massive de céramique sigillée à l’époque gallo-romaine, fut l’objet d’échanges stimulants avec les équipes du musée notamment Alain Maillot (responsable des collections et des résidences) et Yvon Lecuyer, ainsi qu’avec l’archéologue Philippe Bet qui l’invita à prendre part à un symposium de céramologie antique [4].

Ce goût d’Anaïs Lelièvre pour les rencontres entre art et science n’est pas sans rapport avec son intérêt et sa pratique de la céramique, discipline dans laquelle recherche formelle et expérience des phénomènes physico-chimiques sont indissociables. En découvrant la chaîne des Puys-faille de Limagne, elle a ainsi collecté des minéraux qui ont pu ensuite faire l’objet, une fois en atelier, de tests de cuissons, avec variations de dosages ou combinaisons de matériaux. Ce travail de recette et d’échantillonnage, assez classique en apparence, ne procède chez elle ni d’une recherche de maîtrise (d’une teinte, d’une texture, ou d’une brillance) ni du plaisir pur de l’accident, mais plutôt du désir de mettre à l’épreuve des fragments de paysage et de rejouer la gigantomachie minérale du sous-sol. Sa série intitulée Oikos-fluit est ainsi née de multiples cuissons de terres locales (roche sédimentaire marno-argileuse) et de pierres de lave, simplement posées sur des plaques de grès, sans aucun adjuvant. Les résultats obtenus donnent à voir des écoulements qui font autant écho à la lave en fusion jaillissant des volcans d’Auvergne, qu’à l’eau qui occupait la faille de Limagne il y a plus de 30 millions d’années. Les deux types de minéraux qui caractérisent ainsi cette partie du Massif central se rejoignent et fusionnent au sein d’une œuvre qui relativise, à l’échelle de la planète, les séparations et classements opérés par la science moderne. Cette manière qu’a Anaïs Lelièvre de porter sur le minéral un regard libéré des idées reçues (inertie, passivité, immuabilité) fait écho au travail du philosophe François Dagognet qui chercha à « relever le caillou ou le galet de la défaveur qui le frappe » dans la pensée occidentale : « Nous sommes bien en présence d’un remue-ménage, qui brasse et annule les distinctions. Le changement – le passage du sédimentaire au compressé – peut encore venir de l’entrée d’une montée magmatique dans les roches encaissées ; mais la seule proximité du feu (le métamorphisme non pas d’inclusion mais de contact) nous vaut une sorte de cuisson géante et à nouveau l’intersection ou, du moins, la superposition des processus formateurs. Se mêlent la surface et la profondeur, la descente et la montée, l’eau et le feu. Nous évoluons dans le monde du brouillé. C’est pourquoi la pierre, qu’on prenait comme symbole de l’immobilité structurale, de la dureté et de la stabilité, se définit plutôt comme le friable et le mouvant (premier reproche qui lui est adressé) ; elle n’échappe pas au tourbillonnaire ; du fait même, elle semble ne relever que d’une phénoménalité erratique (se fermeraient devant elle les portes de l’ontologie) [5]. »

L’intérêt de l’artiste pour les brèches, les failles, les cassures, autant de motifs qui marquent à la fois son vocabulaire plastique et ses recherches théoriques, peut là encore être mis en relation avec une curiosité d’inspiration scientifique consistant à profiter d’une ouverture accidentelle pour voir l’intérieur habituellement dissimulé et en comprendre les évolutions. Cet appétit d’exploration, Anaïs Lelièvre ne cherche pas à le restituer fidèlement ou via des pièces illustratives, ce qu’elle cherche à transmettre c’est moins une forme figée que l’énergie ou la sensation de flux perceptible dans les chaos minéraux, pour peu qu’on se donne la peine, à l’instar d’Élisée Reclus, de les observer attentivement : « Soumises à de lentes pressions séculaires, la roche, l’argile, les couches de grès, les veines de métal, tout se plisse comme le ferait une étoffe, et les plis qui naissent ainsi forment les monts et les vallées. […] Sans cesse les roches de la Terre se trouvent soumises à ces impulsions latérales qui les ploient et les reploient diversement, et les assises sont dans une fluctuation continuelle [6]. »

Ces effets de plissés, de craquelures, de pics et de dépressions rythment ses céramiques depuis les premières sculptures de la série Gloc, débutée en 2016, jusqu’aux grandes pièces réalisées à Lezoux, en passant par la série Poros-Oikos qui porte dans son titre et dans la couleur noir mat du grès qu’elle utilise le souvenir de la pierre de lave rugueuse et abrasive qui l’inspire tant. Et Oikos-littera-fluit figure des cassures d’où émerge un écoulement évoquant l’origine de roches et argiles avec lesquelles les hommes construisirent localement leurs demeures.

« De quoi les murs sont-ils faits ? »

De la série Terramoto aux grandes sculptures réalisées à Lezoux, en passant par les « immeubles » de Fondements, de nombreuses céramiques d’Anaïs Lelièvre présentent la forme d’une architecture, d’une maison, ou plutôt d’une idée de maison, réduite à son plus simple appareil : des murs formant un parallélépipède, un toit, qui pourrait tout autant schématiser une montagne. Aucun détail ne saurait identifier ou contextualiser ces constructions abstraites et presque génériques. Ce sentiment est renforcé par l’impression de se trouver face à un carottage géologique, une ponction d’un volume de matière enlevée à l’emporte-pièce par un moule métallique imprimant à l’argile ce profil à cinq côtés. Dans Oikos-littera-fluit, unifiés par la couleur homogène du grès noir, les bords formés par le contact avec le moule rendent lisible le motif. Pour Oikos-fluit, les angles aigus s’inscrivent davantage dans le vocabulaire de l’architecture gothique, les flèches des cathédrales, les pinacles ; ils évoquent de plus une dynamique de percée, de direction ou d’attaque autant qu’une frontalité qui fait bouclier, protection, contenance. Les œuvres de la série Poros-Oikos, transpercées de milliers de trous piqués à la pointe sèche, présentent une résille minérale qui semble accidentée, tranchante, poreuse. Cette profusion de textures associée à la teinte sombre du grès noir peut là encore évoquer les dentelles de pierre de l’architecture gothique flamboyante qu’elle a notamment côtoyées dans le cloître de la cathédrale Saint-Étienne de Cahors avec son installation Pinnaculum (2019). Ce style lié théologiquement et physiquement à la présence de la lumière dans l’édifice est toutefois envisagé par Anaïs Lelièvre à une autre échelle : son regard se pose moins sur la virtuosité des remplages, des rosaces ou des baies, que sur les pierres qui les composent et dont elle montre la rugosité, les jeux de plein et de vide, les traces infimes de leur genèse, bref l’impermanence qui se dissimule derrière une apparente immuabilité. Le souvenir de la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, dont la silhouette sombre en pierre de Volvic domine la ville de Clermont-Ferrand, est d’ailleurs bien présent à l’esprit d’Anaïs Lelièvre. Elle adapte ainsi à son langage plastique une analogie entre les concrétions de lave et l’architecture médiévale qui nourrit l’imaginaire littéraire du xixe siècle, à commencer par Jules Verne dans son célèbre Voyage au centre de la Terre : « La pente de cette nouvelle galerie était peu sensible, et sa section fort inégale. Parfois une succession d’arceaux se déroulait devant nos pas comme les contre-nefs d’une cathédrale gothique. Les artistes du Moyen Âge auraient pu étudier là toutes les formes de cette architecture religieuse qui a l’ogive pour générateur. Un mille plus loin, notre tête se courbait sous les cintres surbaissés du style roman, et de gros piliers engagés dans le massif pliaient sous la retombée des voûtes [7]. »

Les « parois » des constructions d’Anaïs Lelièvre sont loin d’être parfaitement lisses : elles présentent des déformations, des fissures, semblent se désagréger partiellement à la manière de murs en pisé tels que ceux visibles dans les rues de Lezoux, et qui, sans entretien régulier, se craquèlent et s’effritent sous l’action des intempéries. Anaïs Lelièvre s’y arrête d’ailleurs régulièrement et y observe les allers-retours entre construction et ruine, la rencontre éphémère de l’histoire géologique avec l’histoire architecturale. Si ces murs émeuvent et inspirent l’artiste, c’est que la matière sédimentaire qui les compose est un héritage de l’histoire géologique de ce territoire. « De quoi les murs sont-ils faits ? », la question qui intéresse l’artiste se pose également à la vue du musée de la Céramique de Lezoux, installé dans l’ancienne fabrique de grès et faïences Bompard réalisée en moellons et briques (bâtiment, fours, cheminées) et dont l’existence, toute comme celle des ateliers romains de sigillée, est liée notamment à la présence massive d’argiles dans le bassin sédimentaire de Limagne.

Sur les sculptures de la série Oikos-littera-fluit, les surfaces à la fois géométriques et imparfaites côtoient une face animée de formes plus chaotiques modelées à la main par l’artiste et dont la profondeur est rendue imperceptible par la glaçure qui les recouvre : un fourmillement de coulures noires et blanches entremêlées, un réseau très dense de veines minérales. Les effets d’ombre et de lumière qui habituellement aident notre œil à comprendre le volume d’une forme sont ici contredits, perturbés par le surplus de détails, d’irrégularités et l’imbrication des contrastes. La forme liquide de l’émail, semblable à une coulée de lave qui dévore le paysage et le désorganise, s’oppose ainsi à l’aspect bâti des murs droits, au caractère aérien des toits pentus.

Au creux de l’énigme

Chargée de sous-sol, nourrie d’architecture, la céramique d’Anaïs Lelièvre n’en délaisse pas moins les arts graphiques : si le dessin est dans une certaine mesure un héritage familial (par son père et ses arrière-grands-parents), Anaïs Lelièvre cherche constamment à faire exister cette pratique au-delà de la feuille et à l’emmener vers d’autres territoires. L’application d’un émail blanc sur un émail noir, le tout posé sur un grès noir, lui permet de transposer et de faire évoluer dans l’argile les effets de contrastes forts de l’encre sur le papier qui constellent son univers. Le rôle de l’encre, qu’elle a déjà habilement mêlée à l’argile dans les œuvres produites à l’occasion de sa résidence à Lisbonne, est régulièrement joué par l’émail ou par une couche de porcelaine. Les coulures et les bulles forment des réseaux denses de veines et offrent au regard d’innombrables variations d’intensité chromatique. Le caractère aléatoire de la cuisson est bien présent et l’artiste lui délègue une partie du dessin, mais il demeure dirigé, orienté sur des zones précises des sculptures. Ainsi orchestré, le chaos formel s’apparente à une signature autogénérée propre à chaque pièce, à un code qui se déploie en trois dimensions avec d’autant plus de force.

Du dessin à l’écriture, il n’y a qu’un pas qu’Anaïs Lelièvre franchit régulièrement avec l’énigme comme fil rouge. Estampés sur des feuillets de porcelaine de la série Archives (Lettres A), les caractères d’imprimerie conservés à la Maison Lamourelle (Carcassonne) sont muets. Dans une profusion désordonnée, ces lettres figées par le feu évoquent la destruction des archives de la cité occitane lors des secousses révolutionnaires. Sur les pièces réalisées à Lezoux, des symboles inscrits en creux dans la matière identifient les œuvres de cette série et leur confèrent le statut de signes fragmentaires. Attiré par la matière, le regard d’Anaïs Lelièvre l’est tout autant par les mystérieux textes religieux en gallo-latin qui ornent certaines céramiques sigillées conservées à Lezoux et même par les inscriptions techniques (numéros d’inventaire, dates de fouille, etc.) reportées sur les tessons par les archéologues. En plus de sa propre histoire, la terre est revêtue de strates culturelles complexes. L’énigme du déchiffrage stimulant l’imaginaire, comment ne pas songer aux héros de Voyage au centre de la Terre bouleversés par la découverte du nom de leur prédécesseur « Arne Saknussemm » inscrit en caractères runiques sur les parois de lave du volcan islandais Sneffels [8] ? Faut-il plutôt y voir un écho aux marques et initiales laissées par les artisans sur les milliers de pierres taillées qui composent une cathédrale ? Ou par analogie avec le monde organique, à un génome mystérieux du « règne minéral » ? Qu’on les envisage sous l’angle de la trace ou du programme, les inscriptions gravées par Anaïs Lelièvre sur ses œuvres donnent à penser la pierre hors de la permanence anhistorique dans laquelle elle est souvent cantonnée, et à la percevoir au sein du cycle vertigineux de la matière.

Dans Oikos-littera-fluit, l’Histoire se construit par la brisure. Elle persiste, fragmentaire, à travers ses parts d’inconnus qui motivent l’archéologie et sa propre production textuelle. Ces céramiques sont d’ailleurs présentées sur des supports-tables, les hissant, du sol vers le niveau de l’étude, par une mise au regard qui tend à rappeler comment l’archéologue Philippe Bet a pu, en ce même lieu d’exposition, disperser de multiples tessons sur des tables pour tenter de les recomposer, toujours partiellement. La matière y est signe autant qu’énigme. Et le visiteur est invité à circuler à l’intérieur de ce paysage langagier, entre ces supports aux panneaux blancs telles des feuillets d’écriture.

Les céramiques d’Anaïs Lelièvre invitent ainsi à se pencher à l’aveugle sur le langage oublié de la matière. Ses œuvres donnent à voir le chaos minéral, non comme un support inerte, froid et étranger mais bien comme un livre qui parle à la sensibilité. Indéchiffrable par la raison comme peut l’être un manuscrit ancien écrit dans un idiome inconnu, son sens nous échappe mais pas la conscience de se trouver face à une masse pesante, chargée d’énergies, lourde des catastrophes passées et à venir, riche de potentiel créatif et de mouvement.

Notes

[1] Voir la description sur le site de l’Unesco : whc.unesco.org/fr/list/1434, consulté le 26/06/2024.

[2] Schémas de l’évolution géologique sur le site : chainedespuys-failledelimagne.com/le-bien/la-faille-de-limagne, consulté le 26/06/2024.

[3] Élisée Reclus, Histoire d’une montagne, histoire d’un ruisseau (1868-1869), Montreuil, Libertalia, 2023, p. 69.

[4] VIIIe symposium interuniversitaire de céramiques antiques, organisé du 28 octobre au 5 novembre 2023 par la Maison des sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand.

[5] François Dagognet, Des détritus, des déchets, de l’Abject. Une philosophie écologique, Le Plessis-Robinson, Les empêcheurs de penser en rond, Institut Synthélabo pour le progrès de la connaissance, 1997, p. 164-165.

[6] Élisée Reclus, op. cit., p. 54.

[7] Jules Verne, Voyage au centre de la Terre (Paris, J. Hetzel Éditeur, 1864), Paris, Hachette, 2005, p. 178.

[8] Ibid., p. 154.

Ursula Panhans-Bühler, “Anaïs Lelièvre : Mémoire du corps et espaces caverneux”, version amplifiée (décembre 2024), exposition, Phantoms and other illusions, Kai 10, Arthena foundation, Dusseldorf, Germany, 2023.

Le travail artistique d’Anais Lelièvre (1982 aux Lilas ; vit et travaille à Paris, France) explore la relation entre la mémoire du corps et les espaces géologiques, “ici et ailleurs”. A KAI 10, elle a présenté l‘installation RÉTINE, montée pour la première fois en 2021 au Château de Rentilly. Cette installation fut mise en regard avec une céramique de la série Oikos-Poros (“Maison-Porosité”), créée en 2020 après une deuxième résidence en Islande : l‘habitation y apparaît comme un espace délimité et creusé, troué, à la fois fragilisé et ouvert à la circulation. Ses installations sont toujours basées sur un seul dessin à l’encre, en noir et blanc. Celui-ci est scanné numériquement pour être reproduit sans limite, à des échelles de plus en plus grandes et de plus en plus petites, le motif original révelant ses détails ou se dissolvant complètement. Dans le cas de l’espace immersif - presque caverneux - de RÉTINE, le dessin reproduit est imprimé sur des plaques de PVC, que l‘artiste taille en angles aigus et à partir desquelles elle construit une sorte de corps, à la fois cristallin, sculptural et architectural, qui semble émerger d’un sol accessible au visiteur. Ce réseau ou tissu graphique, qui génère une grande complexité de plans, se transforme ainsi à nos yeux en excroissances interreliées et chaotiques, voire mouvantes.

Dans un commentaire poétique de RÉTINE, l’artiste écrit : “Par petites touches, fluctuantes, le dessin d’une vue microscopique de rétine est numériquement multiplié et agrandi jusqu’à devenir un environnement immersif. Faisant jeu de cette réversibilité, ce dessin-matrice des bâtonnets et cônes rétiniens (capteurs de lumière) génère une spatialité étrange, qui semble emprunter dans le même temps ses principes de reproduction, de croissance et de verticalité à celle de pousses végétales. […] Dans cet espace hybride, perdre tous repères visuels et conceptuels”.

Une idée étonnante que de refléter un minuscule détail de la rétine de l’œil, enregistré au microscope électronique, dans une si grande installation, un espace pénétrable ! En règle générale, l’artiste se focalise sur des phénomènes géologiques qu’elle rencontre et développe artistiquement lors de résidences dans de nombreux pays : comme les strates de roches friables de schiste dans les montagnes suisses ou les pierres de lave poreuses autour des volcans islandais. Dans le cas de RÉTINE, le sujet est cependant la fragile paroi interne de notre œil, intégrée dans la cavité osseuse du crâne - une camera obscura naturelle, capable de refléter en nous le monde entier, vibrant de photons. Mais dans sa multiplication, le caractère reconnaissable de l’enregistrement photographique se perd, et une proximité avec les grottes géologiques réapparaît autrement.

L’idée de RÉTINE s’est enrichie de plusieurs impressions lorsqu’Anais Lelièvre a répondu à une invitation à participer à l’exposition Paysages rêvés, paysages réels au Château de Rentilly. Il s’agissait de la première exposition du musée Gatien-Bonnet après que sa collection néo-impressionniste ait déménagé en 2021 dans le château restauré. Dans ce même lieu, habitait au XIXe siècle un éminent savant, Adolphe Thuret, qui s’est plongé très tôt dans le monde étrangement fascinant et microscopique des algues en biologie marine, dont il a découvert la vie instinctive ; des expériences qu’il a immortalisées dans ses dessins. Anaïs Lelièvre a reconnu dans les recherches de Thuret une affinité qui a contribué à l’émergence de son projet RÉTINE. A cela s’ajoute une expérience pointilliste de la nature, peut-être déclenchée par son admiration pour la collection néo-impressionniste du musée Gatien-Bonnet, et qui l’a saisie dans la forêt du domaine de Rentilly : lors de sa promenade dans la lumière ponctuée des multiples ombres des feuillages et agitée en tous sens, elle y ressentit une perte de repères visuels et spatiaux.

Nous pouvons aussi ajouter un aspect spécifique au présent du lieu, qui n’a échappé à aucun visiteur du parc : la nouvelle peau de miroir qui enveloppe le château historique depuis 2014 réagit à chaque mouvement des promeneurs par une réfraction troublante du parc reflété, car la structure des parois irrégulières des miroirs suit le relief de l’ancienne architecture. L’installation d’Anaïs Lelièvre repose en revanche sur un retournement ‘rétinien’ ingénieux vers l’intérieur. Et c’est ainsi qu’en tant que visiteur de la première mise en scène de sa cavité rétinienne en 2021-2022, nous pouvions y voir un contrepoint haptique fluide à l’espace miroir optique du château, et en même temps un contrepoint spatio-temporel, car RÉTINE relie des dimensions proches et des dimensions éloignées de l’histoire de la Terre, tandis que la peau-miroir du château nous relie au parc actuel du château.

Mais même sans référence spécifique au lieu, comme ce fut le cas de sa réadaptation à KAI 10 en 2023, RÉTINE conserve une immense complexité. L’installation concentre des questions clés du travail artistique d’Anaïs Lelièvre. Les corps animaux - incluant aussi les nôtres - sont des espaces d’origine, de résonance et de mémoire, intégrant des expériences psychiques qui dépassent en même temps l’histoire de notre genre spécifiquement organique. Les cavernes imaginaires de l’artiste tissent et enchevêtrent des moments inorganiques-architecturaux et organiques-plastiques. Il en va de même du parcours à travers l’espace de RÉTINE. Dans ses perspectives déroutantes, il se resserre et se densifie jusqu’à ce que des symétries fugaces nous fixent de manière hypnotique, comme s’il s’agissait de fantômes reflétés qui - tel que nous le fantasmons - nous traversent la moelle et les jambes et nous exposent à un choc, joyeusement productif, à l’instar de chaque tremblement atavique de la croûte terrestre auquel nous avons survécu.

La porcelaine de la série Oikos-Poros d’Anaïs Lelièvre était également basée sur un seul dessin multiplié. Le modèle était cette fois-ci la surface rugueuse et poreuse d’un fragment de lave, dont elle interprétat les ondes ou anneaux de résonance de sa porosité comme un enchevêtrement du mouvement de l’espace et du temps, basé sur les particularités de chaque plissement. Dans l’installation RÉTINE, le visiteur en mouvement active un processus similaire. Les plis cristallins qui se superposent, semblent s‘ouvrir et se fermer, comme s’ils étaient déclenchés par leur propre contre-mouvement dans l’espace et le temps, tandis que l’on pénètre soi-même dans ce tissu labyrinthique et proliférant et que l’on se sent aspiré en lui. Dans chaque pliage se trouve un processus spatio-temporel, présent dans sa matérialité réelle et activé par la transformation temporaire de sa forme, telle qu’elle est perçue dans la marche. Le labyrinthe de pliages d’Anaïs Lelièvre va bien au-delà d’un jeu interactif inoffensif entre les spectateurs et le lieu. Certes, c’est nous qui mettons ce processus en marche. Mais en même temps, ce dernier nous entraîne avec une irritante autonomie dans un fascinant jeu de confusion. Il en résulte une immersion paradoxale. Alors que la confiance en une vue d’ensemble ou en un contrôle de notre espace et de notre temps nous accompagne normalement, nous perdons toute sécurité dans le tourbillon hypnotique de cet espace factice. Sa situation de seuil suspend notre ordre habituel de l’espace et du temps. Le proche et le lointain confondus nous plongent dans des tensions contradictoires et nous perdons nous-mêmes notre orientation dans un étrange “univers en trompe-l’œil” (Yona Friedman). Nous voulons souligner cette opposition entre une architecture plissée cristalline et un tissu rétinien dynamique et proliférant par deux questions pièges astucieuses de l’artiste franco-algérien Maurice Benayoun : “Dieu est-il plat ? Le diable est-il plié ?” – un argument pour l’enchevêtrement, déjà présent dans chaque processus de pliage spatio-temporel, constituant également la tension productive du travail artistique d’Anaïs Lelièvre. Car dans le domaine artistique, un “ou bien ou bien” est plutôt un point de départ, mais jamais ne prétend à une solution.

Entretien avec Rodolphe Cassou et Maider Darricau, revue Urbanisme, n° 437, mai-juin 2024, p. 88-90.

Comment avez-vous démarré votre pratique ?

Plus qu’un commencement, celle-ci s’est déployée depuis les premiers gestes du dessin. J’ai commencé par une double formation universitaire en arts plastiques et en sciences de l’art, qui s’est poursuivie en école de beaux-arts. En parallèle, j’ai démarré une thèse doctorale sur « L’art d’habiter par la création numérique » qui se fondait sur une pratique d’installations procédant par extension d’images digitales. Je fus assez vite attirée par les espaces extérieurs. Peu à peu, le processus de création est devenu intrinsèquement lié au déplacement en résidence, avec ce besoin d’être réimpulsée par la rencontre avec le contexte et avec l’ailleurs. Ce rapport existentiel à la découverte, à l’inhabituel devient, en effet, le lieu d’un inconfort stimulant : il me fait réouvrir les yeux et réagir en fonction, pour créer en quelque sorte un nouvel espace d’« habitation ». Toute l’ambiguïté de l’expression de « résidence » de création se trouve dans le fait que l’on évoque la maison, la demeure, dans un endroit où nous n’avons aucun rapport au « chez soi », puisqu’au contraire l’on s’y déplace vers un inconnu. C’est une pratique qui est devenue structurelle dans le développement de mon mode de vie autant que dans la forme même de création. Les installations se réagencent à mesure de leurs circulations, ce qui génère de nouvelles configurations que je n’aurai pu anticiper. C’est important pour moi d’être sur site, car contrairement à une documentation livresque – même si elle m’accompagne aussi –, c’est d’abord une relation empirique à l’espace, que je découvre principalement par la marche.

Qu’apporte la résidence à votre travail ?

Ma première résidence a eu lieu en Islande. Ces paysages noirs de lave et blancs de neige ont profondément changé ma pratique. Pendant longtemps j’ai été très casanière, et j’ai vécu cette résidence comme une première porte vers l’ailleurs. Cette métaphore de la porte, du mur et du sol, est constante quand je décris mon travail, comme si l’ensemble devenait une manière de construire ma « maison » – à force de ne plus en avoir ou d’en avoir de multiples. Toutefois, une recherche de continuité se trame progressivement. Cette lave explorée en Islande, je l’ai retrouvée sous d’autres formes, au Dourven [Côtes-d’Armor, ndlr], à Lisbonne ou actuellement autour de Lezoux [Puy-de-Dôme]. Au-delà du local, je travaille des problématiques qui peuvent être transversales, aux niveaux géologique, mais aussi urbain et humain, de l’ordre de l’inconscient, de l’imaginaire et de la mémoire des lieux.

Quand est né votre intérêt pour l’architecture ?

Lorsque j’étais en résidence à Juazeiro au Brésil, en me promenant dans les rues, j’ai constaté que ma marche était complètement désorientée par des tas de matériaux de construction, récurrents sur les trottoirs. Ce qui peut sembler accidentel va m’apparaître comme un indice d’un phénomène plus structurel. Au Brésil, il s’agit de ces nombreux chantiers de construction interrompus voire arrêtés. Mon approche procède d’abord d’une sensation physique dans l’espace, aiguisée par une désorientation.

En marchant, je m’intéresse aux sols et aux matériaux. Je prends le temps d’observer de près les fentes, superpositions, textures et fragilités des murs. À Lezoux par exemple, on voit de nombreux murs en pisé avec des réemplois de briques ; tout en apprenant, par son histoire de la céramique, que cette ville est bâtie sur de l’argile, du fait de la faille de Limagne, liée aux mouvements tectoniques. Les murs dévoilent des strates plurielles, où les restes anciens sont associés à des parties nouvelles, qui tentent de les faire persister. Partir ainsi de ce que l’on voit des matériaux environnants et de leur altération, pour remonter à une compréhension de processus géologiques à grande échelle.

La série Stratum s’est amorcée lors d’une résidence en Suisse : en me promenant autour de la ville de Sion, je découvre un mur qui s’effrite. Cette pierre de schiste argileux que je récupère marque un effritement de la représentation archétypale du mur comme étant un élément solide et stable. De cette pierre, un dessin fut tracé, puis multiplié numériquement par agrandissement et rétrécissement, et imprimé sur du papier, jusqu’à recouvrir une salle entière. Celle-ci était dans le même temps déstructurée par plans, avec des matériaux récupérés sur place, comme d’anciens volets ou portes. C’était là une manière de ne faire que transformer ce qui était déjà existant ; avec aussi en arrière-plan, un intérêt alors d’actualité à Sion pour les risques sismiques, dus au mouvement d’autres strates, à une échelle tectonique. Un an plus tard, en résidence à Saint-Lô [Manche], j’ai appris que la ville était bâtie sur une colline de schiste, matériau utilisé pour la construction et que l’on aperçoit encore après la reconstruction qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Cette exploration du schiste à travers deux sites m’engagea à développer le principe de stratification comme une modalité spatiale et temporelle d’installation.

Quelle est votre relation aux matériaux ?

La première installation en Suisse était composée de feuillets de papier, évoquant à la fois le mouvement, l’informe et une matérialité minérale. De 2018 à 2021, la série Stratum s’est augmentée de lieu en lieu, à chaque nouvelle résidence de création. Des modules supplémentaires ont été conçus en référence à des éléments locaux, liés à des questions de dégradation des matériaux, de ressources constructives, de transformation du bâti. Un grand rassemblement prit place à Thonon-les-Bains [Haute-Savoie] par l’agencement provisoire de tous ces modules, comme une micro-ville. Sur le plan de salle, chacun des Stratum numérotés renvoie à son contexte de référence. Le mode d’assemblage n’est pas planifié. C’est dans l’expérience de l’avancement, à partir du corps s’adaptant à la configuration architecturale, que se déterminent les compositions. Ces modules, par leur souplesse et finesse, sont adaptables à des réactivations infinies. Si les formes font d’abord référence à une dimension locale, elles se simplifient au fil des recherches pour devenir plus synthétiques.

Je suis toujours à la recherche de nouvelles techniques, et mon processus s’inscrit en même temps dans une certaine lenteur, avec de grandes phases. Il y a eu le papier qui tenait dans ma valise, qui était léger, très peu coûteux, mais chronophage en énergie. Autant que possible j’enlevais à la fin toutes les feuilles pour les conserver. Puis, à Saint-Lô, un passage vers des formes constructives, avec les pans découpés de PVC et un principe de modularité par encastrement. Je me suis ensuite intéressée au métal, qui peut se plier, et à la céramique, de nature minérale.

Comment travaillez-vous avec l’espace urbain ?

Dans le cadre d’une résidence-mission à Laval [Mayenne], j’ai travaillé sur un projet qui adhère à l’évolution d’un chantier : un ancien quartier militaire allait être réhabilité en lieu d’habitation. La problématique pour la ville était de mettre en évidence la façon dont cette zone méconnue des habitants, pouvait être réinvestie, notamment au niveau des circulations, mais aussi en termes d’imaginaire. Ce projet de collaboration artistique s’inscrit dans cette volonté de rendre le quartier plus proche dans les représentations.

Nous avons commencé par un marquage au sol à partir d’un dessin de bourgeon de marronnier. Il y avait cette contrainte de partir de cet arbre qui était malade et qui allait devoir être coupé. La structure interne de ce bourgeon exprime une dynamique de déploiement, et son dessin fut lui-même mis en croissance et ramifié. Sur un plan métaphorique était en train de se rejouer la modification du plan du quartier, dont le réaménagement ouvrait de nouvelles voies aux cheminements multiples. L’image de ce bourgeon en extension sur le nouveau sol piéton met aussi en acte un réseau humain. Ce sont, en effet, les habitants qui ont activé cette circulation. Le dessin spatialisé réalise un maillage social et, symboliquement, le donne à voir par ces lignes-liens aux multiples embranchements. L’idée est aussi qu’au fil de ce chantier qui s’étend d’une dizaine d’années, je puisse revenir pour continuer ces premiers germes, en amplifiant le dessin sur les nouvelles zones livrées. La peinture, d’une tenue de dix ans, s’estompera à mesure que le quartier prendra vie.

Quelle est la place de la nature dans vos créations ?

Elle est de l’ordre d’une cohabitation permanente et existentielle. Je l’identifie à l’oikos de l’écologie, c’est-à-dire une coexistence qui est première. Quand je regarde un mur, même s’il est fait de béton et de plâtre, je m’interroge sur l’origine minérale de ces matériaux pour remonter vers une compréhension géologique. Comment ces montagnes et ces ressources du sol ont été transformées en un environnement qui peut avoir l’air lisse et définitif car bétonné, mais qui ne l’est pas tant, en réalité, si on l’appréhende sur une plus grande durée.

Lorsque je travaille à une commande pour une œuvre en extérieur, en visitant le site, je porte l’attention sur les changements d’état de ce qui nous environne. Cette observation de la nature, minérale et végétale, permet ensuite de faire émerger des modèles de pensée. À partir de la matérialité, si l’on remonte le temps de la constitution des minéraux, notamment ceux utiles à la construction de bâtiments, on s’aperçoit rapidement que ce qui est sédimentaire vient de la mer et de fossilisation de coquilles et d’organismes. Cette compréhension remet en question le principe d’opposition entre les différents états, culturel, architectural et naturel, et entre le minéral et le vivant. Le processus très lent qui opère à de grandes échelles spatiales et temporelles, est loin de ce que l’on peut l’appréhender directement par le corps. Il nous permet de repenser cette connexion fondamentale avec ce qui nous entoure.

Avez-vous une démarche de sensibilisation aux grands bouleversements écologiques de notre temps ?

Je travaille avec du PVC forex, en partie composé de sel, mais qui me permet de conserver les pièces pendant très longtemps avec une grande finesse qui allège les transports. Je ne m’inscris pas dans ces nouveaux mouvements artistiques qui relèvent en premier lieu de l’art écologique et d’une attente absolue d’un message, moral, univoque et transposable en mots. Ce qui m’intéresse, c’est l’oikos, la façon d’habiter, et la manière singulière de la mettre en acte par un processus de « faire œuvre », qui par retentissements porte à la repenser. Quand je suis dans un espace, j’ai besoin de convoquer cette antériorité et cette puissance de la nature, de comprendre de quoi sont faits le sol et les murs. Ma relation à la dimension écologique est beaucoup plus de l’ordre de la cohabitation, comme un préalable existentiel, une manière d’être à l’espace et à l’environnement. L’observation de la nature m’amène aussi à des chaînes de pensées plus abstraites : la stratification, la porosité…

Vos installations sont souvent très grandes, pour ne pas dire monumentales. Recherchez-vous un effet de vertige ou d’étourdissement ?

Ma pratique vient toucher les visiteurs dans leur rapport à l’espace et fait appel à une dimension qui est première, intuitive. Lorsqu’on entre dans ces installations, c’est très labyrinthique, méandreux, à la fois comme des grottes et des villes gigantesques. Par l’invasion, l’œuvre atteint le corps et provoque l’émotion. En même temps, les visiteurs perdent souvent les mots car, au premier abord, on ne comprend rien à cet univers en noir et blanc, où la ligne est très gestuelle et dynamique. Je m’intéresse aux flux, aux vibrations, aux transformations, et donc les mots lâchent mais le corps a été touché. Le cerveau est coupé dans ses schémas habituels de représentation, et est agité de microperceptions dont il ne parvient pas à faire la pleine synthèse, car les modules portent tous le même dessin, agrandi et rétréci, sur différents plans : l’œil peine à distinguer ce qui est proche et ce qui est loin… Cela parle aussi de notre rapprochement avec le sol, comme de ce que les volcans font jaillir de fond souterrain. Dans l’après-coup, ces installations suscitent des réactions multiples, parmi lesquelles une attention réveillée et bouleversée quant à son propre rapport à l’« habiter ». À la fin d’une résidence, la recherche en réalité se poursuit, indéfiniment, avec ce fantasme absolu de bâtir « ma maison » par une forme artistique, une demeure persistante et transversale, composite et englobante.

Ursula Panhans-Bühler and Ludwig Seyfarth, exhibition, Phantoms and other illusions, Kai 10, Arthena foundation, Dusseldorf, Germany, 2023.

Anaïs Lelièvre (1982 in Lilas; lives and works in Paris, France), proceeding from drawings she makes while traversing landscapes, explores the conscious and unconscious perception, and experience of real, illusionary or virtual spaces. At KAI 10, she is showing her spatially expansive installation Rétine, first mounted in 2021 at Château Rentilly near Paris, complemented by a ceramic work from her series Oikos-Poros (Porous House, 2020) – each dwelling consisting of a delimited hollow space, perforated by cave openings.

Lelièvre’s installations are always based on a single drawing. A scan of this source is then reproduced seemingly endlessly in ever larger and smaller scales, causing the original motif to become distorted or dissolve. The resulting images are printed on PVC sheets which in turn constitute the modules for installations evoking both organic and architectural associations. The drawing thus functions as a dynamic texture that extends across the individual elements and spatial distances.

In a poetic commentary on Rétine, the artist writes: « The drawing of a microscopic image of the retina, based on short, fluctuating strokes, is digitally multiplied and enlarged until it evolves into an immersive environment. Playing with this reversibility, the matrix drawing of retinal rods and cones (recipients of light) generates a strange spatiality, which seems at the same time to borrow its principles of reproduction, growth and verticality from plant shoots. […] In this hybrid space we lose all our visual and conceptual bearings. »

The idea for Rétine arose from Anaïs Lelièvre’s invitation to participate in the exhibition Paysages rêvés, paysages réels (Dreamed Landscapes, Real Landscapes) by the Musée Gatien-Bonnet. The show was conceived in the context of the museum’s Neo-Impressionist collection, which has been housed in the Château de Rentilly since 2021.

The scholar Gustave Adolphe Thuret who lived here in the 19th century already then had taken microscopic photographs for his marine biological algae research. During her explorations of the castle grounds of Rentilly, Anaïs Lelièvre was overcome by a kind of Neo-Impressionist experience: while walking in the whirring reflected light under the trees, she felt a loss of visual and spatial orientation, not least owing to the mirror hull that since 2014 envelopes the old castle building and reacts to every movement of passers-by with confusing refractions of the mirrored park. Anaïs Lelièvre’s installation thus becomes an ingenious “retinal inversion” and a haptic-fluid antipode to the optical mirrored space surrounding the castle.

Like many other installations created by the artist, Rétine combines and intertwines inorganic-architectural and organic-sculptural elements. Immersed in an accelerated perspective that renders the space increasingly narrow and dense, the fleeting symmetries, as if reflections of phantoms, at a certain point appear to hypnotically fixate on us – hopefully causing a sensation that shakes us to the core, exposing us to a pleasurably productive shock, similar to surviving an atavistic earthquake of the earth’s crust.

Ursula Panhans-Bühler and Ludwig Seyfarth, exhibition, Phantoms and other illusions, Kai 10, Arthena foundation, Dusseldorf, Germany, 2023.

Anaïs Lelièvre (1982 in Lilas; lebt und arbeitet in Paris, Frankreich) geht der bewussten und unbewussten Wahrnehmung und Erfahrung realer, illusionärer oder virtueller Räume nach, ausgehend von Zeichnungen, die sie beim Durchqueren von Landschaften macht. In KAI 10 zeigt sie ihre raumfüllende Installation Rétine, erstmals aufgebaut 2021 im Château Rentilly nahe Paris, ergänzt durch eine Keramik aus ihrer Serie Oikos-Poros („Haus, porös“, 2020) – jede Behausung ein begrenzter Hohlraum, und perforiert von Höhlenöffnungen.

Ihren Installationen legt sie stets eine einzige Zeichnung zugrunde. Als Scan wird diese schier unendlich vervielfältigt in immer größeren und kleineren Skalierungen, wobei das originale Motiv sich auflöst oder verfremdet. Gedruckt werden sie auf PVC-Platten, die die Module bilden, aus denen die sowohl organische als auch architektonische Assoziationen weckenden Installationen aufgebaut sind. Die Zeichnung wird zu einer dynamischen, sich über die Einzelelemente und räumliche Distanzen hinweg ziehenden Textur.

In einem poetischen Kommentar zu Rétine schreibt die Künstlerin: „Die Zeichnung einer mikroskopischen Netzhautansicht, bestehend aus kleinen, fluktuierenden Tupfern, wird digital vervielfältigt und vergrößert, bis sie zu einer immersiven Umgebung wird. Im Spiel mit dieser Umkehrbarkeit erzeugt die Matrix-Zeichnung der Stäbchen und Zäpfchen der Netzhaut (Empfänger des Lichts) eine seltsame Räumlichkeit, deren Prinzipien von Reproduktion, Wachstum und Vertikalität, Pflanzentrieben entlehnt zu sein scheinen. […] In diesem hybriden Raum verlieren wir alle visuelle und konzeptuelle Orientierung.“

Die Idee zu Rétine entstand, als Anaïs Lelièvre vom Musée Gatien-Bonnet eingeladen wurde, an der Ausstellung „Paysages rêvés, paysages réels“ („Geträumte Landschaften, reale Landschaften“) teilzunehmen. Diese fand im Kontext der Neoimpressionisten-Sammlung des Museums statt, das seine Räume seit 2021 im Château de Rentilly hat.

Hier wohnte im 19.Jahrhundert ein Gelehrter, Gustave Adolphe Thuret, der früh schon mikroskopische Aufnahmen für seine meeresbiologischen Algenforschungen anfertigte. Eine Art neo-impressionistisches Erlebnis überfiel Anaïs Lelièvre im Schlosspark von Rentilly, als sie auf Spaziergängen im schwirrend reflektierten Licht unter Bäumen einen visuellen und räumlichen Orientierungsverlust verspürte, auch durch die Spiegelhaut, die seit 2014 das alte Schlossgebäude umhüllt und auf jede Bewegung von Spaziergängerinnen mit einer verwirrenden Brechung des gespiegelten Parks reagiert. Anaïs Lelièvres Installation wird so zur ingeniös ‚retinalen’ Umstülpung und einem haptisch fluiden Gegenpol zum optischen Spiegelraum des Schlosses.

Wie viele andere Installationen der Künstlerin verwebt und verstrickt Rétine* anorganisch-architektonische und organisch-plastische Momente. In beschleunigter Perspektive wird es enger und dichter, bis uns flüchtige Symmetrien hypnotisch fixieren als wären es gespiegelte Phantome, die uns hoffentlich durch Mark und Bein fahrend einem lustvoll produktiven Schock aussetzen, wie jedes überstandene atavistische Erbeben der Erdkruste.

Elora Weill-Engerer, catalogue de l’exposition, Anaïs Lelièvre, Chantier / Castel (idéel), Centre d’Art Le Garage, Amboise, 2023.

Deuxième publication : Anaïs Lelièvre, Littera/Terra, Arles, éditions Immédiats, 2024.

Le travail artistique est une autorisation pour l’artiste à s’absenter hors du temps, hors de soi : exil (ex solum : « hors du sol »). Mais ce même travail construit aussi un espace familier où se loger : « ça m’habite ». L’énergie investie dans la transformation de la matière crée un lien émotionnel où l’appartenance est mutuelle entre le contenant et le contenu. L’artiste vit dans l’œuvre autant que l’œuvre vit dans l’artiste. Cette attention au rapport entre l’imagination et la vie réelle d’un lieu habité parcourt la pratique d’Anaïs Lelièvre. Chantier / Castel (idéel) prend pour point de départ l’image à la fois archétypale et fragmentaire que l’esprit garde d’un lieu. À la différence de l’idéal, qui désigne une perfection que nous cherchons à appliquer effectivement au monde, l’idéel se rapporte à l’idée qui n’existe que dans l’idée. Chaque occupant d’Amboise y est allé de sa propre image idéale du château, résultat de ses actions sur l’espace et de sa production de significations, mais plus encore peut-être de ses projets idéels inaboutis. Il en va d’un lieu qui correspond davantage à son image qu’à sa matérialité concrète.

Dans La réalité figurative (Denoël/Gonthier, 1965, p. 272), Pierre Francastel écrit que la société dirigeante du Quattrocento vit dans un monde « à construire », où la réalité procède toujours de l’utopie. Elle confie donc aux artistes le soin d’anticiper sur les architectes. Loin d’entrer dans une analyse comparative de l’architecture réelle et de l’architecture figurée, l’auteur aborde la dimension foncièrement sociale des « projets » des artistes. Il conclue en effet le chapitre en question par : « Les objets imaginaires et les styles sont informés plus rapidement que les moeurs » (1965 : p. 281). La vision empirique de l’espace influe dès lors sur notre manière de l’habiter et il y a une nécessité à convoquer les prodromes de la construction (c’est-à-dire les signes avant-coureurs) pour comprendre ces rapports : le chantier dit quelque chose du lieu. Pinacles, fondements, piliers, flèches, murailles, ruines : Anaïs Lelièvre articule toutes les phases de l’histoire du bâti avec son iconographie mentale. Une tension se crée entre le chantier (la matière, les accidents) et l’idéalisation (le moule, la forme).

En confrontant le lieu à sa ruine et à ses fondations, l’artiste suit une logique anachronique. À la suite de l’Atlas Mnémosyne d’Aby Warburg, Georges Didi-Huberman (Devant le temps, Minuit, 2000) voit dans l’anachronisme une richesse heuristique pour l’historien. L’image anachronique se déploie en trois volets : les survivances, le symptôme et la prophétie. En ce sens, le lieu n’est ni une étape ni un reflet de l’histoire mais est au contraire traversée par un temps non-linéaire, temps du bégaiement sisyphéen et du revers qui substitue la ténacité et la surprise des images à leur déterminisme. Précisément, cet anachronisme se loge dans l’interstice, le creux, l’espace ténu qui acquièrent chez Anaïs Lelièvre une importance d’ordre sémiologique. Ce sont ces formes mouvantes qui permettent d’habiter l’œuvre ou le lieu dans une temporalité énergique. En résulte une écriture de l’espace sur fond d’énigme et de blancs actifs. L’architecture décentralisée, capable de s’autodéterminer et de convoquer une intelligence collective par son déploiement en réseau appelle une forme d’exégèse : derrière les murs, les dieux lares doutent. De la multiplication et de la complexité des liens naît un hypertexte, c’est-à-dire un système de renvois et d’échos qui s’organisent de manière rhizomatique en une base documentaire processuelle. Ce qui meut ces pièces relève d’un principe archivistique. Or l’archive, pour Jacques Derrida (Mal d’Archive, Galilée, 1995, p.2) n’est jamais un retour à l’origine, une anamnèse ; elle avale, recrache, régule et rassemble les données. Dans son exhaustivité, elle met toujours en exergue la lacune.

Stéphanie Le Follic-Hadida (historienne, critique, commissaire d’exposition, vice-présidente de l’Académie internationale de la Céramique), exposition, Anaïs Lelièvre, Littera/Terra, commissariat Carine Roma, Espace Jacques Villeglé, Saint-Gratien, 2023.

Anaïs Lelièvre, Littera/Terra, Arles, éditions Immédiats, 2024.

Sensible à l’espace et aux formes d’installation, Anaïs Lelièvre s’est donné pour principe de rechercher la contextualisation du travail, ce qui l’a conduite à des résidences internationales et au nomadisme qui l’accompagne. En 2010, déjà, elle écrivait « l’art d’habiter en voyageur » visant à questionner la manière dont le paysage traversé peut être lieu d’accueil pour l’art contemporain et vecteur de création. Après treize années d’exercice et plus d’une quinzaine de résidences, Anaïs Lelièvre est passée d’une exploration graphique de la spatialité à caractère immersif à un apprivoisement autodidacte et libre des matières et des règles céramiques, et à leur mise en espace. Deux résidences ont joué un rôle déterminant dans ce passage : Gardur, en Islande, durant les hivers 2015 puis 2019 ; et la Fondation La Junqueira, au Portugal, en 2022. Deux lieux dont les paysages – qu’ils fussent naturels ou urbanisés – témoignent, dans leur chair d’argile et de pierre, d’un tumulte tellurique profond, volcanique pour le premier, sismique pour le second. Le détonateur de cette approche s’apparente au syndrome de Stendhal. Face au grandiose des paysages islandais, Anaïs Lelièvre s’est sentie vaciller. Troublée par cette nature fortement contrastée (eau/roche, pierre de lave et neige, noir/blanc), elle entreprit d’interroger le paradoxe existant entre la frénésie constructive de l’homme qui ne cesse d’édifier, d’ériger, de faire acte de civilisation (par l’écriture notamment) et l’imprévisibilité de ces grands mouvements géologiques où tout n’est qu’effondrements, délitements et transmutations. Ce qui est catastrophe humaine pour certains est régénérescence salutaire pour d’autres. Anaïs Lelièvre ne prend pas parti. Au cœur de cette dichotomie, l’artiste rejoue les processus géologiques dans l’atelier en employant de l’argile, des émaux, de l’eau, de l’encre et le feu. À la façon des démiurges que sont un peu les céramistes, elle réintroduit la main dans la genèse des états et des formes.

La céramique était alors une discipline nouvelle pour elle. Elle l’aborde sans préambule éducatif, sans une once d’académisme, simplement portée par l’idée sensible, l’expérience du corps dans le paysage, la nécessité contextuelle, et le plaisir du voir et du toucher. Elle l’amène sur des chemins nouveaux et éminemment expérimentaux, à rebours des usages et comparables aux audaces transatlantiques qui ont porté le renouveau de la céramique dans les années 1960. À titre d’exemple, la porcelaine utilisée pour les quelque 250 Fondements exposés s’avère roulée dans un carcan de plaques métalliques et non coulée comme on aurait pu s’y attendre. Au détour d’un problème de four qui se refuse obstinément à cuire à haute température en stagnant à 1 100 degrés, elle obtient une porcelaine idéalement sous-cuite, étonnamment hydrophile, qui accepte de se laisser pénétrer en profondeur par d’abondants bains d’eau et d’encre de Chine, dont elle ne conserve après égouttage et séchage que les traces. Ailleurs, pour les Gloc, Oikos-Poros, comme pour les pièces murales intitulées Terramoto (tremblement de terre), le geste, répété, libéré, violent du stylet qui vient percuter l’argile en profondeur, là où le papier ne le permet pas, dénote une aptitude saisissante à comprendre les ressources et les réactions de la matière et à s’en saisir pour l’amener plus loin. Les séries Caryopse 3 (2021) et Oikos-Poros (2020) s’approprient la technique bien connue du transfert d’image, mais d’une façon très résolue qui en renouvèle le vocable.

Dans l’enceinte d’une exposition (comme la première dédiée uniquement à son travail de céramique, Littera/Terra, à l’espace Jacques-Villeglé de Saint-Gratien en 2023), l’espace devient l’enjeu de rencontres entre des volumes au sol et au mur. L’ensemble agencé présente des états figés des phénomènes extrêmes que sont les éruptions, les érosions, les glissements de terrain, les séismes ou les submersions, et une archéologie de la culture, via l’écriture dont Anaïs Lelièvre conserve l’absolue présence au cours de ce passage effectué du papier vers la céramique. Pétrie des propos de Leroi-Gourhan sur la gestualité de l’écriture et sur la capacité de cette dernière à ouvrir des espaces de pensée fertiles, Anaïs Lelièvre s’invente une « écriture de la catastrophe », non lisible et infiltrée dans ses pièces de façons multiples. Parlons de l’encre de Chine, d’abord, qui ruissèle abondamment sur nombre de ses pièces (Fondements, Terramoto, Archives…). Avec Lettres noires, ce sont des signes en grès chamotté noir qui s’alignent au mur ; avec la série Archives (Lettres A), elle procède par l’estampage de plaques de porcelaine blanche à l’aide de caractères typographiques d’imprimerie sauvés de la disparition. Les Fondements, eux-mêmes, exposés alignés, selon des rythmes variables, peuvent aussi faire allusion au morse. L’écrit, lui aussi au stade d’état et non de narration, est omniprésent. On pense à Roger Caillois et Henri Michaux.

Résidence après résidence, le chemin arpenté par Anaïs Lelièvre semble être celui d’une solitude durablement éprouvée dans le temps (temps géologiques et temps de la naissance de l’écriture) et dans l’espace, ouvert à la circulation des visiteurs. Là, où il est habituellement convenu de saluer les vertus d’une argile qui relie les hommes et les cultures, c’est à sa capacité immémoriale et chaotique, aux forces sourdes du changement qu’il est ici rendu hommage. Anaïs Lelièvre arpente le monde en quête d’un territoire à habiter. Poros-Oikos, Oikos-Poros, Terramoto 2 et 3, Caryopse, Fondements… prennent tous les contours d’une maison aux murs droits et au toit pointu. Symbolisée, de la même manière qu’une brique portée au-dessus de sa tête incarne à elle seule le foyer dans la procession qui a lieu chaque année à Manaus, au Brésil. De plain-pied dans ce territoire mouvant et en ébullition, simultanément mourant et naissant, le spectateur ne manquera pas de voir sa perception de l’espace bousculée et d’être déstabilisé dans ses certitudes existentielles.

Philippe Piguet, catalogue d’exposition, Anaïs Lelièvre, L’esprit des lieux, Musée du MASC, Sables d’Olonne, 2022.

Des relations de l’œuvre à l’espace de sa monstration, deux cas de figure sont à considérer. Le premier, qui est le plus ancien, porte sur le moment même de sa création et de son rapport au lieu où elle s’informe. Tel est le cas des peintures rupestres qui épousent le relief des parois sur lesquelles elles sont réalisées ou celui, plus contemporain, d’installations faites spécialement pour le contexte. Le second cas concerne des œuvres modulables, qui préexistent et qui sont en capacité de s’adapter à l’espace où elles sont présentées. Dans l’une comme dans l’autre de ces deux situations, ces œuvres sont pensées par leurs auteurs aux fins de mettre en exergue l’esprit des lieux qui les accueillent.

Non seulement l’art d’Anaïs Lelièvre est requis par cet esprit des lieux mais il procède tout à la fois de ces deux cas de figures. De fait, si l’artiste n’envisage son travail que dans une étroite relation à l’histoire des lieux où elle intervient, recherchant toute documentation qui lui permette de l’appréhender au mieux, elle le nourrit sans cesse du développement des expériences traversées. Sa démarche gagne ainsi la pertinence d’un continuum qui la charge de sens, tout en modulant celui-ci des situations qui lui sont offertes, et les formulations qu’elles trouvent reposent sur un socle conceptuel et formel solidement réfléchi.

Aux Sables d’Olonne, invitée à habiter les espaces de l’abbaye d’Orbestier, d’une part, de la Croisée du MASC, de l’autre, Anaïs Lelièvre a choisi d’intervenir suivant trois modalités distinctes. Ici, elle rejoue les éléments d’une pièce existante – Pinnaculum – et en développe une autre – Caryopse ; là, à partir de la déclinaison d’un module utilisé antérieurement, elle le démultiplie en un dispositif totalement inédit – Silicium 3. Quoiqu’elles soient séparées par l’éloignement des deux lieux d’exposition, ces trois installations se raccordent, sinon s’accordent par leur nature graphique – dessin imprimé pour la première, sculptures filaires pour les deux autres. Cela les rassemble virtuellement dans l’espace et leur confère la force d’une unité.

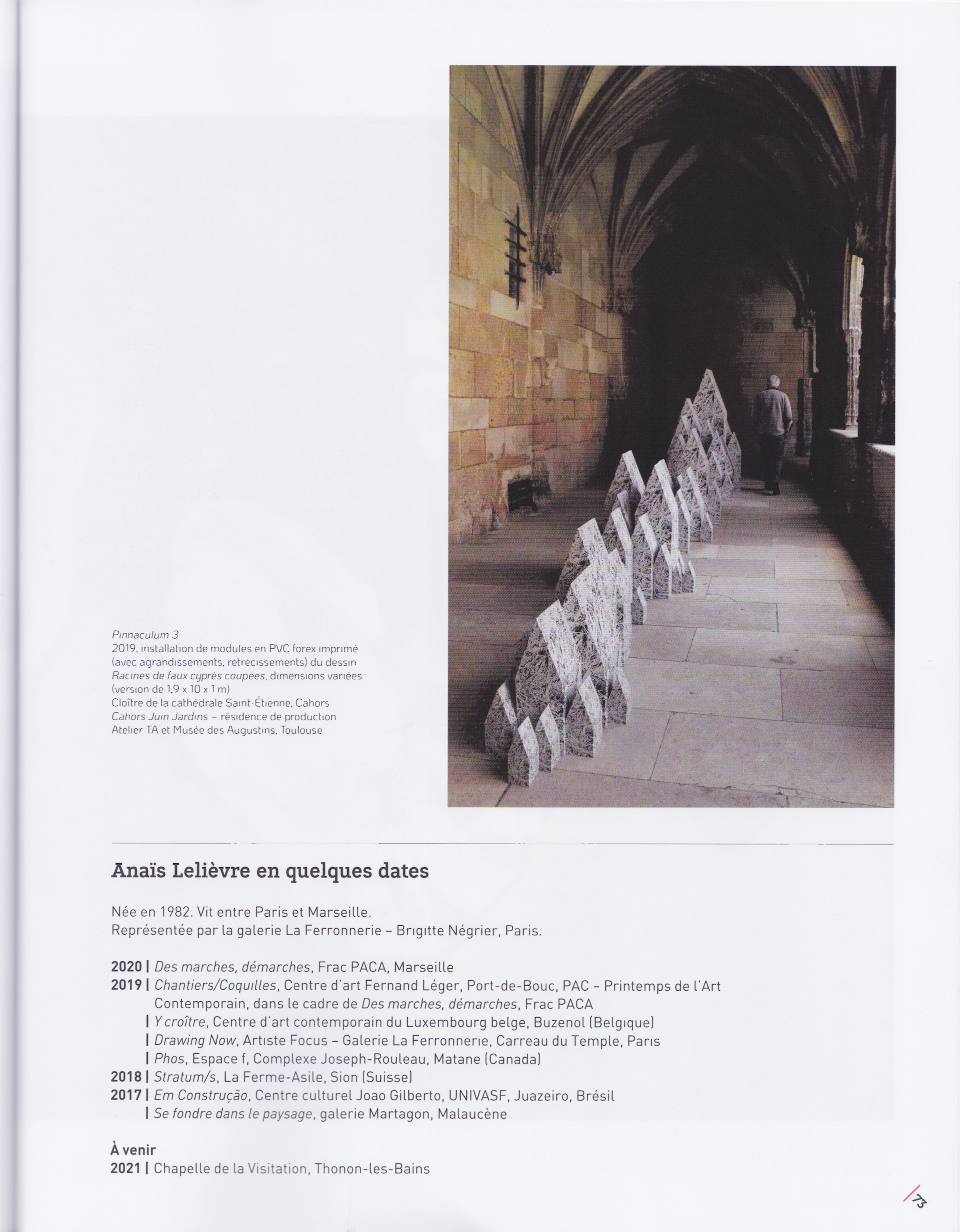

Créé à Toulouse au Musée des Augustins en 2018, présenté à Cahors à la Cathédrale Saint-Etienne en 2019, rejoué à Thonon-les-Bains à la chapelle de la Visitation en 2021, Pinnaculum est un ensemble de quelques 90 éléments modulables, en forme de volumes aux allures de pinacles, imprimés sur PVC d’un dessin de racines de faux cyprès coupés. Leur arrangement, en extérieur ou en intérieur, suggère comme un paysage d’archi-écritures, éclatées en îlots ou regroupées, qui appelle la déambulation ou la circulation. Aligné dans la nef de l’abbaye Saint-Jean d’Orbestier, simplement posé à même sur la terre battue, Pinnaculum trouve là une nouvelle formulation qui souligne la pureté des lignes de la bâtisse. La nudité brute de son appareil de pierres, la sobriété architecturale de ses colonnes et de ses voûtes, l’immaculé de ses vitraux qui ne colore pas les rayons de soleil jouent d’harmonie complémentaire avec les entrelacs graphiques des modules, eux-mêmes disposés en un jeu d’échelles variées.

L’intérêt d’Anaïs Lelièvre pour l’architecture, de quelque nature qu’elle soit - religieuse, civile ou militaire -, relève chez elle d’une propension à prendre en compte les lieux qu’on lui propose pour en exprimer la relation existentielle du corps à l’espace dont ils sont les vecteurs. En ce sens, son art repose sur la nécessité primordiale d’emplir l’espace qu’elle occupe, parfois jusqu’à saturation, dans tous les cas pour inviter le regardeur à l’embrasser à son tour, à le découvrir dans toute son amplitude et dans toutes ses composantes. Cette appropriation des lieux s’accompagne chez elle d’une nécessaire connaissance de leur histoire pour concevoir la façon la plus pertinente d’y intervenir. Ainsi, savoir qu’une forêt se trouvait jadis en lieu et place de l’abbaye d’Orbestier a gouverné le choix tant de Pinnaculum et ses dessins de racines dans la nef que celui de Caryopse dans le chœur.

Constituée de structures filaires métalliques, cette dernière installation s’est tout d’abord donné à voir en un dispositif en façade de planches de bois marouflées de papier peint imprimé d’un dessin de la Vue microscopique de grain de blé. Par la suite, suivant un principe de « work in process » qui est la marque récurrente de sa démarche, l’artiste l’a appuyé en équilibre en un jeu de strates à partir des murs, puis lui a donné forme d’un mur construit/déconstruit en briques émaillées au motif du grain de blé. A l’abbaye d’Orbestier, Anaïs Lelièvre reprend la quatrième version de cette installation – dite Caryopse 4 -, déclinée antérieurement en un ensemble de modules découpés dans le métal à la forme d’épis ou de charpentes, dénués de tout dessin imprimé. Passant ainsi du trait au volume, elle l’instruit à l’ordre d’une structure architecturée nouvelle qui s’érige dans le vide du chœur, ne supportant rien – comme en écho à la voûte effondrée de l’abbaye en 1912. En occupant la place à saturation, elle file à nouveau la métaphore de la forêt, d’une forêt où le regard se perd, jusqu’au risque d’un vacillement. En même temps, entre Pinnaculum et Caryopse 4, quelque chose d’une unité autour du végétal et de la croissance fait écho à l’élancement gothique de la bâtisse. Il y va ainsi d’une dynamique interne propre tant à l’architecture séculaire qu’au travail de l’artiste. Heureuse osmose qui charge l’œuvre de la dualité d’une mesure tout à la fois sensible et cognitive, comme on le retrouve à La Croisée.

Intitulée Silicium 3, l’installation qu’elle y a orchestrée se distingue par un dispositif qui repose sur l’apparente fragilité graphique des 91 sculptures filaires qui y sont rassemblées. Si elles prennent figure à l’origine d’un dessin de géode rapportée du Brésil - lequel a conduit l’artiste au même développement vers la sculpture que Caryopse -, celles-ci font sens par rapport au concept de maison multiple et au nomadisme à l’aune desquels l’art d’Anaïs Lelièvre existe, via la procédure de résidence. Silicium 3 inaugure une forme d’invasion et de basculement qui convoque les mathématiques dans la déclinaison des modules fabriqués, joue de la transparence du fait que ceux-ci sont totalement traversants et s’amuse de l’instable par rapport à une longueur inégale de leurs arêtes. Tout en s’inscrivant dans la logique du travail, l’œuvre prend ainsi en charge la mémoire des lieux, celle des marais-salants et des cristaux de sel qui ont fait jadis l’identité de la ville.

Livrées à la pleine lumière de la Croisée, disposées au sol par groupes de différentes tailles, les modules qui sont peints en noir et en blanc configurent comme un paysage légèrement vacillant, qui balance entre émergence et effondrement. Ici et là, le jeu des ombres portées se mêle au dessin de leurs structures perturbant la perception du regardeur. D’autant plus que le contexte architectural du site offre au regardeur tout un lot de points de vue qui diffèrent selon l’angle sous lequel lui apparaît l’installation au travers des arches du déambulatoire. Il en résulte paradoxalement un tohu-bohu visuel assourdi par le silence du lieu et la déambulation glissée du visiteur au beau milieu de ce chaos savamment ordonné.

La démarche d’Anaïs Lelièvre est riche de toutes sortes de préoccupations, de forme et de fond, qui interrogent la relation du corps à l’espace. Quels que soient les lieux où elle intervient, l’artiste vise à réaliser des œuvres qui opèrent en relais de celle-ci dans l’intelligence d’une histoire, sans narration, et d’un ressenti, libre de toute expression. Dans un partage avec l’autre, pour ce que « c’est le regardeur qui fait l’œuvre », comme le disait Duchamp. Sa démarche relève d’une expérience phénoménologique - tel que l’art minimal en a usé – et de la quête d’un être-là, nourri du vécu d’une mémoire. Elle en appelle à la mise en jeu des rudiments d’un habiter qui lui permet non seulement de saisir la part subtile de l’esprit des lieux où elle s’arrête, mais de l’inscrire au compte d’une réflexion involutive sur la question de l’œuvre et la possibilité de ses métamorphoses.

Marc Pottier, catalogue d’exposition, Anaïs Lelièvre, T erra mot o, Fondation La Junqueira, Lisbonne, Portugal, 2022.

Deuxième publication : Marc Pottier, « T erra mot o d’Anaïs Lelièvre métaphorise le tremblement de terre de Lisbonne », Singulars, 11 mai 2022. Lien

Troisième publication : Anaïs Lelièvre, Littera/Terra, Arles, éditions Immédiats, 2024.

Connue pour ses installations de dessins immersives nichées dans la mémoire d’un lieu, l’artiste française Anaïs Lelièvre a profité de sa résidence à La Junqueira à Lisbonne pour renouveler son travail en créant des compositions en céramique tout en plongeant dans l’histoire de la capitale portugaise. Les nouvelles œuvres singulièrement expressionnistes de son exposition T erra mot o interprètent en métaphores subtiles l’impact à la fois environnemental et intellectuel du tremblement de terre qui a détruit la ville en 1755. Ce drame a remis en cause – rappelle Alain Corbin dans son « histoire de l’ignorance » – toutes les représentations de l’époque, obligeant les contemporains à repenser notre rapport au monde. Face à cette ignorance de la terre, l’artiste vise un thème qui reste sans doute plus actuel que jamais.

Activer d’autres possibles

Jusqu’à présent, l’artiste est très identifiée pour ses dessins, ou plutôt ses installations et sculptures dessinées, ses explosions d’impressions en noir et blanc, retraçant des fragments de matière minérale ou végétale, pour reconstituer des paysages dynamiques. Ses environnements sont connus pour investir et déborder les architectures des lieux où elle expose. Souvent derrière la composition finale se cache une invraisemblable architecture-support faite d’éléments de récupération en tous genres trouvés localement (planches, mobiliers, encombrants…), créant ainsi une autre œuvre, invisible, un océan de débris, qu’on ne découvre que dans les vidéos documentaires dévoilant la construction de ses projets. Déjà, un chaos prémonitoire de ce que l’artiste nous présente aujourd’hui à Lisbonne pour parler de tremblement de terre mais cette fois-ci avec d’autres matériaux, tels que porcelaine et encre.

« Ainsi ce que je trouve dans un lieu me permet de le transformer. Le même permet de produire du différent ou d’en activer d’autres possibilités. Chaque fois la manière d’agencer ce désordre trouve sens dans la dynamique du dessin et du lieu », confiait-elle. Aujourd’hui la résidence de la Junqueira offre d’autres défis à l’artiste, dont les tracés sismiques n’ont jamais cessé de réactiver dans l’espace un processus créatif qui parle d’émergences. Les deux salles qui lui ont servi à la fois d’atelier et de lieu d’exposition, aux murs ornés sur leur moitié basse d’azulejos – carreaux de céramiques aux dessins répétitifs typiques de la décoration portugaise du XVIIIème siècle –, furent un écrin empreint d’une préciosité complexe à ‘mater’. Cette touche locale est intégrée au principe de la mise en espace de l’exposition. « L’ensemble des pièces est à la fois multiplié et éclaté, morcelé et articulé, tels des fragments se complétant les uns et l’autres, mais avec des lacunes ou ellipses comme une ruine syntaxique ou un labyrinthe langagier ». Jouant sur plusieurs types d’échelles et niveaux de résonance, l’agencement amène presque à faire vaciller voire « tituber » le visiteur à force de changement de points de vue et glissements de points d’attraction. Composée par ponctuations, cette nouvelle présentation sera moins immersive que ses précédentes installations mais réussit toujours à décontenancer.

Terramoto, un tremblement jusqu’à celui des idées

Travaillant aussi par continuité, Anaïs Lelièvre poursuit l’exploration de l’argile amorcée à la suite d’une résidence en Islande, une matière propice pour aborder le mouvement des sols et les « changements d’état ». Titre à la fois littéral et métaphorique, aux résonances historiques et matiéristes, T erra mot o est bien choisi pour parler de ce qui l’a fascinée à Lisbonne, le fameux tremblement de terre de 1755 qui a mis non seulement à bas toute la ville mais fut aussi l’incroyable point de départ d’une révolution morale, philosophique, théologique et scientifique où se sont affrontés optimistes et pessimistes. Ce tournant tellurique s’est inscrit dans le cadre de l’Histoire comme un jalon entre le passé et le futur de l’Europe. Cette rupture dans un monde qu’on pensait stable fut « le signe avant-coureur d’une époque de malheur et d’incertitude qui mettait fin, selon Voltaire et Goethe, à la paix et à l’optimisme contagieux du début du siècle. »[1] Anaïs Lelièvre fut fascinée de redécouvrir la profusion des textes, échanges de lettres, interprétations et disputes de l’époque. C’est de cette perte des repères et du trouble dans la définition de ce qu’on pensait connaître dont parlent métaphoriquement les œuvres de cette exposition. C’est aussi pourquoi le titre de l’exposition s’écrit aussi avec un jeu d’espacements des lettres rappelant ainsi le séisme sous-jacent aux œuvres présentées. « O “terra moto”, comme le processus de mise en “mot” mis à mal, “erra” vient aussi évoquer “errer”, “erratum”, entre cheminement incertain ouvert à la découverte de l’inconnu et erreur, accident d’écriture, “coquille”, faute à corriger… », précise l’artiste.

Noir et blanc, entre écriture et perte des repères

Les céramiques, dessinées par grattage à la pointe sèche, comme des tablettes d’argiles creusées d’inscriptions, et chargées d’encre de chine, évoquent un processus d’écriture, que confirment en écho les mots gravés dans une eau-forte, produite dans le même temps. S’il porte toujours un fond scriptural, le rapport entre noir et blanc qu’Anaïs Lelièvre met en place dans cette exposition T erra mot o est différent de sa pratique habituelle. Il est ici sans opposition de contraste, sans conflit dans l’espace, mais au contraire à la fois dissocié et relativisé. Ses céramiques blanches grattées à la pointe intègrent les ombres dans leur texture complexe, sources de subtiles obscurités. Au contraire, les noirs qu’elle utilise en plongeant certaines pièces dans l’encre apportent du blanc par leur brillance. Cette prise en compte des jeux de lumière relativise ainsi ces deux couleurs. L’artiste lie ces glissements entre noir et blanc aux débats sur l’optimisme et le pessimisme et donc à ce désastre impensable du séisme lisboète qui a obligé de repenser notre rapport au monde à n’en plus savoir ce qui était blanc ou noir.

‘Ground zero’, la perception en déroute

Anaïs Lelièvre a créé un nombre impressionnant de nouvelles pièces en porcelaine, grès et faïence pour cette exposition ; entre-autre, une cinquantaine de colonnes de section pentagonale (en forme de maison), de hauteurs différentes, semblent se dissoudre ou s’arracher dans leur partie supérieure, et pourraient peut-être évoquer les décombres des twin-towers du World Trade Center de New-York en 2001 dont la position est désormais intitulée ‘ground zero’. Mais sans doute fait-elle plutôt référence ici à la résistance des piliers du Couvent des Carmes, l’église gothique de Lisbonne qui s’écroula lors du tremblement de terre de 1755, et ne fut jamais reconstruite. Ces ruines visibles de loin restent comme un des principaux témoins de la catastrophe. Ou pense-t-elle aussi à l’église baroque de São Domingos située dans le centre historique de Lisbonne, à côté de la place du Rossio qui fut deux fois victime de grandes catastrophes. La première lors du tremblement de terre de 1755, et la seconde en 1954, lorsqu’un énorme incendie détruisit l’église, sa décoration de bois sculpté doré et plusieurs peintures. Autre résilience d’une ville aux multiples cicatrices. Les colonnes ou piliers qu’Anaïs Lelièvre présente sont en porcelaines détrempées d’eau et d’encre. Leurs irrégularités, creux ou failles, dus aux accidents de matière lors du moulage ont ainsi fait réagir l’encre pour former des dessins presque géologiques. « Cet ensemble a aussi ses sources dans une carotte (découpe du sol pour l’étude de sa composition et de ses processus de formation), partiellement géométrique, partiellement dégradée, trouvée dans une grotte préhistorique à proximité de la résidence ; ainsi que dans la vue d’avion des agencements urbains de Lisbonne, bâtie dans un environnement montagneux et anciennement volcanique. La disposition de ces pièces pourra aussi être la recherche d’une écriture dans et de l’espace, et les piliers apparaître désormais comme des fragments de lettres, stratifiées et brisées, trouvant leurs fondements dans une expérience déchirante et constitutive de la matérialité. Ces restes de lettres peuvent être réactivés, agencés diversement comme des modules architecturaux syntaxiques, dans ce désir global de recherche de mots et de traduction d’un langage mis à mal par ce qui l’excède. »

Autre sorte de vestige, la première pièce produite, en faïence, d’un blanc cassé, a été in fine trempée dans l’encre noire pure rendant inidentifiable sa matière originelle. On pense à de la cendre, du charbon ou encore de la lave noire, des œuvres que continue d’habiter le souvenir du Terramoto.

Le rapport au temps, gestes d’inscription

Telles des feuilles écrites ou des parties de murs se soulevant, marqués d’histoire, ses bas-reliefs muraux en céramique présentent dans la partie supérieure une série de bâtons de tailles diverses et régulièrement alignés, sorte de mystérieux alphabet d’une langue qui aurait disparu, ou encore d’un codage – tel que le morse ou l’écriture braille – en partie effacé et indéchiffrable. Déclinant toujours une variation de traits mais en tous sens, la partie inférieure des reliefs semblent se dégrader, se désagréger ou redevenir une texture pétrifiée ou mouvante, aux multiples évocations. Anaïs Lelièvre transcrit ici son rapport au temps. Elle cite l’artiste polonais Roman Opalka (1931-2011) qui a, entre-autre, consacré une partie de sa vie à la peinture d’une série de chiffres qui visait l’infini, sa mise en nombres du temps et de la mort. En 1965, Roman Opalka trace, au pinceau et à la peinture blanche sur une toile noire, le chiffre 1. Il amorce alors un décompte qui ne s’arrêtera que le 6 août de l’année 2011, le jour même de sa mort. Ce dernier nombre, 5607249, sera son “infini” fini, le terme de la promenade, et la fin du parcours, donnant ainsi quelque chose de mesurable à la mort. Chez Anaïs Lelièvre ses signes sont-ils des alphabets ou des chiffres ? Commenceraient-ils ou finiraient-ils en 1755 ? Le trouble reste en suspens…

Les traits qui composent la texture de ces céramiques et qui deviennent évocation de texte, sont issus d’un processus d’abstraction à partir de la minutieuse transcription de la matière de pierres trouvées à la grotte de Rio Seco, un lieu mystérieux proche de la résidence d’artistes que peu de lisboètes connaissent, une faille apparente qui n’est en fait pas liée au tremblement de terre mais une carrière dont les extractions de calcaire ont servi à construire notamment le Palais National de Ajuda (dont la réalisation intégrale des plans du palais fut abandonnée au XIXème siècle, et donc avec une aile ouest toujours inachevée). C’est cette béance constructive, ‘bienveillante’, qui a attiré l’attention de l’artiste. L’une des premières céramiques, prolongée par la gravure à l’eau-forte, compose ainsi une forme de demeure trouée en son centre, révélant un fond obscur et matiériste (grès noir) sous les façades blanches (porcelaine). A partir de cette cavité centrale, la gravure, creusée sur une plaque de métal – donc de minéral –, s’est construite « dans l’affirmation d’un processus en cours, entre esquisse, recherche et insistance rythmique de la ligne, entre composition d’écriture (histoire) et délitement des formes. Le haut est la naissance d’une écriture, qui devient architecture, se renversant vers le bas en une zone plus chaotique, où des mots se densifient. Ces mots puisent dans les lectures sur le terramoto, dans une forme d’écriture automatique en résonnance, puisant dans l’imaginaire qu’il déclenche. Certaines notes sont tronquées, lacunaires, raturées, prises dans la matière graphique ; certaines lettres apparaissent inversées (par référence au processus en miroir de la gravure, et d’autres lettres ont été gravées en inversé pour paraître dans le bon sens). C’est la suggestion d’une secousse du langage, et d’une énigme, de sens autres à déchiffrer. La maison du langage. Sa structuration (moulée, normée) et les fragilités de sa matérialité même », précise Anaïs Lelièvre, en parlant en particulier de cette gravure, mais en écho à l’ensemble de ces nouvelles œuvres où chaque strate est la lettre obscure d’une histoire à déchiffrer.

Inspiration minérale, loin/près et grand/petit